皆さんこんにちは。

これまで、今井、田原本、箸尾といった奈良県内の寺内町ルーツの町をご紹介してきた当ブログですが、今回は大和五ヶ所御坊の一つ、専立寺の寺内町から発展を遂げた大和高田市中心市街をご紹介します。

※これまでの寺内町の記事も是非お読みいただければと思います。

大和郡山市民の筆者には、大和高田は同じ奈良県内ながら近くて遠い町でしたが、念願かなってようやく足を運ぶことができました。

観光イメージはあまりない町でしたが、実際歩いてみると、町の歴史を感じる痕跡が盛りだくさん!見所がいっぱいの町でした。

大和高田とは

さて、大和高田市ですが、全国的に著名な古社寺や遺跡、名所がないこともあり、奈良県外の皆様には、知名度が低いかもしれませんね。

現在、人口は6万人ほどですが、奈良県で最も人口密度が高い市町村である大和高田市。

1948(昭和23)年、県内では奈良市についで2番目に市制施行され、隣接する橿原市とともに中南和地域の中核都市となっています。

近隣に大阪のベッドタウンが多い中、大阪へのアクセスが良い立地でありながら昼間人口が多いというのも、奈良県内では特徴的と言えるでしょうか。

高田の地は、奈良と五條を結ぶ下街道と伊勢街道の結節点にあり、古代以来の荘園、平田荘の中心集落である高田郷が中世までに形成されました。

中世は平田荘の荘官であった大和武士の高田氏が、高田郷の東側、現在の片塩小学校、常光寺付近に高田城を築いて拠点とします。

高田氏は戦国末期に筒井順慶により滅ぼされ、高田城は廃城となりますが、1600(慶長5)年、本願寺12世法主准如が、高田郷から高田川を挟んで西岸の地に布教拠点として専立寺を創建すると、当時高田郷一帯を支配していた桑山氏の働き掛けもあり、専立寺周辺の高田川西岸地域は寺内町として商業を中心に発展していきました。

このように、農業主体で元々高田郷の中心村落であった本郷地域と、商家が立ち並ぶ寺内地域が、中世から近世にかけて勃興。高田村の中心地区として現在の大和高田市中心市街の原型を形作るのです。

さて、大和国では古来より綿花の栽培が盛んでしたが、江戸中期から綿織物を扱う有力な商人が高田に集まり、幕末には日本でも有数の綿業の町となっていました。

明治になると大和紡績(後のユニチカ高田工場)の紡績工場が設立。紡績産業の発展とともに大和高田は奈良県を代表する商業都市となりました。

奈良市に次いで2番目に県下で市制を施行できた原動力は、いち早く繊維の町として産業を近代化できた点にあるでしょう。

JR高田駅~本町通り(専立寺まで)

さて、それではいよいよ大和高田の寺内町を目指します。

専立寺を目指して、駅前ロータリーから西に伸びる市役所通りを、まっすぐ西方向へ進みます。

市役所通りと県道5号線が交差する内本町交差点。

奥に高田駅が見えますね。

手前に見える道路が大和高田の中心市街地を縦断する県道5号線です。

こちらの道路、近鉄高田市駅から近鉄大和高田付近までは、昭和の始めに付け替えられた高田川の流路で、こちらの交差点にはかつて、本郷方面から専立寺寺内町へ通じる好仁橋が架橋されていました。

交差点の一角に、好仁橋跡を示す案内板が、高田村の古地図とともに立っています。

ここ以外にも、かつての高田川の流路で架橋されていた箇所に、同様の案内板が設置されていました。

かつての町の姿と川の痕跡を後々まで伝えたいという、地元の人々の姿勢がよく見えて、とても好感が持てる、よい取り組みだと思います。

本町通りに入ると、白漆喰が美しい町屋が視界に飛び込んできます。

大和高田でも、旧寺内町の本町、市町地区は、近年町内に残る町屋の風情を活かした町づくりに熱心に取り組んでおられるようです。

散策の参考におすすめの「大和高田市 本町・市町地区まちづくり協議会」の「まちづくりマップ」のリンクをご紹介しておきます。

https://www.pref.nara.jp/secure/15271/takada2013.pdf

町の歴史や町内に残る町屋の解説が凝縮されていますので、高田散策のお供に最適かと思います。

立派な天照皇大神宮もありました。

伊勢街道に直結していることもあってか、伊勢信仰も大変盛んな土地柄で、町内各所にあります。

寺内町の中心となるのは浄土真宗の寺院で、真宗は原則神社不拝なんですが、寺内町は必ずしも敬虔な真宗門徒だけで、形成されていたわけではないということがわかりますね。

岡本歯科医院さん。入口に懸けられた看板もいい味出してます。現役の歯科医院さんです。

昭和の初め頃の町屋でしょうか。白のしっくい壁が綺麗な家が多いです。

こちらは森川商店本社ビル。

1927(昭和2)年に旧産業銀行高田支店として建設され、1972(昭和47)年までは南都銀行本町支店として使われていました。

エンタシスなど西洋古典風の建築を用いた重厚な造りの建物ですね。

専立寺

さて、専立寺に到着しました。

1600(慶長5)年創建。

浄土真宗本願寺派の寺院で、本願寺が大和南部の布教拠点とした大和五ヶ所御坊の一つで、領主である桑山氏の庇護のもと、寺内町を形成しました。

ちなみに、五ヶ所御坊の他の4つは、橿原市今井御坊の称念寺、畝傍御坊の信光寺、田原本御坊の浄照寺、御所御坊の圓照寺で、うち、田原本、御所もまた江戸時代の初期に当時の領主の庇護で、城下振興のために寺内町を形成したのは、大変興味深い共通点です。

現在の本堂です。

江戸中期には、真宗御坊にふさわしい壮大な本堂を持っていましたが、1838(天保9)年の火災で、表門、太鼓楼以外の建物が焼失しました。その後、1840(天保11)年に対面所、書院が再建されて、対面所が仮本堂となり現在に至ります。

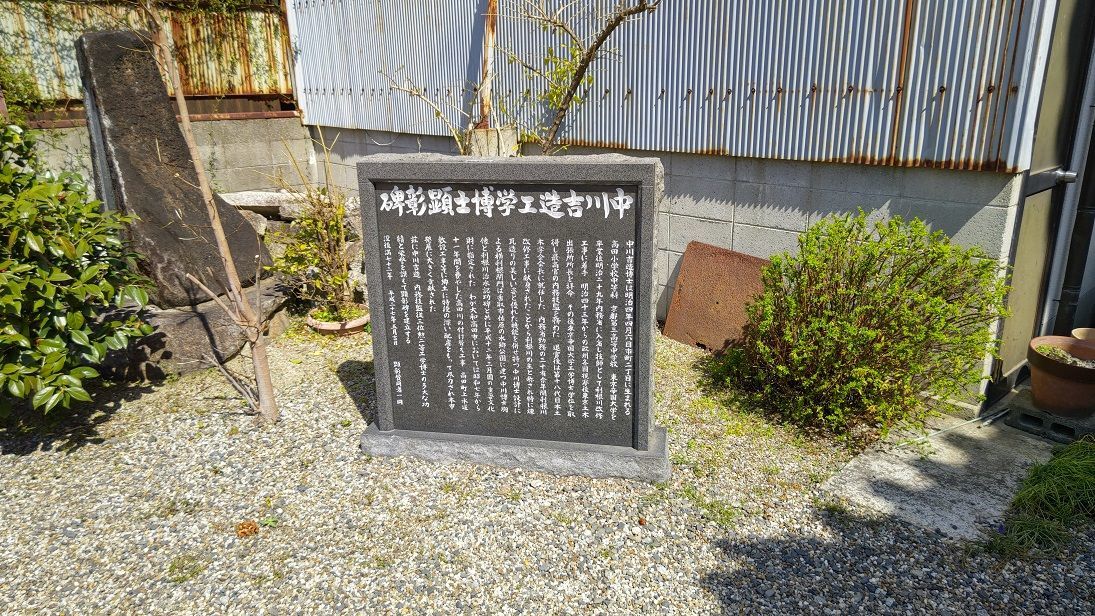

境内の一角にある中川吉造工学博士顕彰碑。

中川は大和高田出身の内務省の土木技官で、利根川の治水に大きな功績を残し、利根川の主と称された人物です。

赤煉瓦が美しい国の重要文化財、横利根閘門の設計者として知られ、水郷の町、千葉県香取市佐原の水郷公園には、その胸像が立っています。

郷土高田を愛し、昭和7年から11年の歳月をかけた高田川の付け替え工事や、上水道の敷設工事にも尽力した人物でした。

この方も、奈良県の埋もれた偉人と言えるでしょう。

こちらが火災前の壮麗な伽藍の面影を残す表門と太鼓楼、そして築地塀です。

本町通りより境内は一段高くなっており、石橋の跡があります。もともと堀で境内は囲まれていました。

表門から侵入しようとする外敵に、太鼓楼から横矢もかけられる造りになっており、城郭的な様式ですね。

建物自体は江戸中期の建築ですっかり太平の世になった後ですが、寺が創建された1600年は関ヶ原の戦いの年で、信長と本願寺が繰り広げた石山合戦終結からも20年しか経っていませんでしたので、戦国の気風を残して、防備を固めた構造で寺院が作られたのでしょう。

かつての本堂はこの表門の奥にそびえていました。

今井の称念寺や箸尾の教行寺のような巨大な本堂だったんでしょうね。

見事な彫刻がしつらえられています。

こちらは太鼓楼。

浄土真宗の古いお寺ではおなじみの建物で、元々は城郭の櫓と同じく、監視と防御の機能を担っていました。

レイアウト的には完全にお城の隅櫓です。

表門脇に立つ野口雨情の歌碑。

「赤い靴」「しゃぼん玉」などの童謡で知られる詩人、野口雨情が大正期に奈良県を訪れ、高田寺内町に逗留した時に、太鼓楼で打たれる太鼓の音を耳にして作った詩が刻まれています。

「高田御坊の 櫓の太鼓 叩きゃぼんと鳴り ぼんと響く」

とあります。

表門の内側からの見ると、境内が一段高い場所にあることがよくわかりますね。

こちらは境内西側にある堀跡の水路です。

専立寺の境内と、高田こども園の敷地に面した箇所は堀跡の水路が残っています。

かつては高田寺内を囲んでいた堀の一部になります。

高田寺内は東側を流れる高田川を天然の堀として、残る三方を堀で囲んだ近世の環濠集落でした。町が成立した江戸時代初期はまだまだ戦国の争乱の記憶が、町づくりに反映されていたことを物語ります。

西側の堀から表門を見ると、やはり境内側が非常に高くなっていることがわかります。

本町通りと伊勢街道、下街道

再び本町通りに戻って、南へ向かいます。

中川印刷所が見えてきました。

江戸時代は「奥田屋」の屋号で木綿を商う商家でしたが、1900(明治33)年から印刷業を開始しました。

1907(明治40)年には月間文芸誌「敷島」を創刊。この雑誌には石川啄木をはじめ、同時代の多くの著名な歌人が短歌を寄稿したとか。

啄木の歌集「一握の砂」に掲載されたうちの三首が、「敷島」で初めて発表されました。

大和高田に近代文学の黎明を支えた出版社が、あったというのは驚きです。

中川印刷所の南隣の當麻家住宅。

19世紀初頭の文化年間に建てられた町屋で、ほぼ建築当時の外観を残す貴重な住宅です。

こちらは宮城医院です。

大正モダンのノスタルジックな外観をもつこの建築は、大正末年から建設を開始し、1926(昭和元)年に完成。2010(平成22)年まで医院として使われていたとのこと。

本町通りと伊勢街道(横大路)との交差点に、ほんまちの看板が立ちます。

伊勢街道との交差点南側には、創業400年の老舗料亭「辻甚」があります。

現在は「ヴェルデ辻甚」として、フレンチの店になっているようですね。

「ほんまち」の看板から少し東に向かうと、かつて高田川に架橋されていた雛倉橋のたもとに「大神宮」の常夜灯がありました。

伊勢に通じる街道ではおなじみの光景です。

伊勢街道沿いの街並み。

こちらは中南和地域の東西を結ぶ大動脈、国道166号線の旧道になります。

寺内に比べて、まとまった形で町屋が残されています。

伊勢街道をこのまま東に向かうと、下街道との交差点に差し掛かります。

場所はこちらです。

下街道との交差点には、明治時代に設置された道路元標が残されています。(Googleストリートビューの左下になります)

ちなみに下街道は、JR高田駅のロータリー前からまっすく南に伸びる本郷通りになります。

写真の右側の道路ですね。

高田駅から南に直進すると、本郷通り商店街のアーケードに入っていきますが、こちらが旧下街道になります。

旧高田川沿い

さて、昭和の初めまで高田川の流路であった県道5号線沿いを散策してみます。

こちらは南本町交差点。大きく蛇行している道路が川筋の痕跡になります。

こちらの交差点にはかつて古川橋が架橋され、寺内と本郷をつないでいました。

橋のたもとにある立派な大神宮の常夜灯。

古川橋の親柱が残されていました。

古川橋近くの町屋。

「つし二階」でこちらもかなり歴史がありそうな住宅です。

県道沿いの住宅の石垣。

こちらは石積みの護岸跡かと思います。

天神橋の交差点。こちらにはその名の通り天神橋が架橋されていました。

大和高田はアーケード街も非常に多い町です。

どちらも昭和の匂いがプンプンするような風情があるのですが、残念ながらシャッターが閉まっている店も目立ちます。

1977(昭和52)年にユニチカ高田工場(現トナリエ大和高田周辺)が閉鎖されてから、中心市街の賑わいが失われていった感がありますね。

さて、大和高田いかがだったでしょう。

今回中心市街を散策して、良好な状態の町屋が数多く残る旧寺内町の町並みは、江戸から昭和にかけての多様な住宅が立ち並んでいて、散策スポットとして著名な五條新町と同じ魅力がありました。

江戸から昭和にかけて、町の歩んだストーリーも魅力的なので、現在観光というイメージが希薄な町ですが、町屋を活かした観光と、例えば繊維の町であった歴史を活かして、アーケード街に若手のアパレルブランドやセレクトショップ、古着屋さん等誘致するなど、特色ある商業活性化を進めれば、元々交通アクセスは抜群なので、再び県内外からたくさんの人が町を訪れるポテンシャルが充分ある町だと思います。

中心市街は半日ほどでゆっくり回りきることができますので、散策にはもってこいの町でした。

江戸から昭和にかけての息吹を感じることのできる街なので、ぜひ一度皆さんも大和高田を訪れてみてください。