平安時代から鎌倉時代にかけ、興福寺は、武装した荘官たちを衆徒・国民として傘下に吸収し、その武力を背景として大和国内の支配権を確立しました。

鎌倉時代、幕府からは半ば独立していた大和国内では、興福寺の別当(長官)を輩出する一乗院と大乗院の二大院家が役職や荘園、院家の相続を巡って激しく対立し、鎌倉末期の13世紀末には永仁の南都闘乱と呼ばれる武力紛争が勃発。

朝廷や幕府の介入でようやく混乱が鎮められるましたが、興福寺の権威は徐々に陰りを見せ始めます。

また、鎌倉時代末期には農業生産力の向上で余剰生産が増え、荘園・公領では有力名主の経済力が増すとともに、武装して領主の介入や支配に反抗的な悪党・強剛名主が出現すると、1301(正安3)年の悪党たちによる狼藉に対し、興福寺は幕府の力を借りてようやく鎮める有様でした。

興福寺による大和支配が揺らぐ中、大和は鎌倉幕府の滅亡とそれに続く南北朝動乱の渦中に飲み込まれることになります。

南北朝の動乱と興福寺の凋落

鎌倉時代末から南北朝期の動乱期は、大和国内では急速に興福寺の権威と支配力が低下する時期になります。

平安時代末に興福寺の別当寺院である一乗院と大乗院に摂関家の子弟が入るようになりますが、摂関家が鎌倉中期までに近衛、一条、九条、鷹司、二条と別れ、実家の抗争が主に院家の相続を巡る争いとなって、鎌倉時代末期から永仁の南都闘乱に見られるような武力を伴う大きな争いに発展しました。

鎌倉末期の1325(正中2)年に始まった大乗院16代門跡聖信(一条家出身)と大乗院14代門跡覚尊(九条家出身)による大乗院門主を巡った争いでは、興福寺境内で大規模な合戦が起こり、1327(嘉暦2)年3月の戦闘で、 金堂・講堂・西金堂・南円堂・中門・南大門といった興福寺の中心伽藍がことごとく焼失してしまいます。

このようなトップ同士のいざこざで、興福寺の求心力が急速に低下する中、鎌倉幕府は滅亡。

建武の新政を経て、時代は南北朝時代の争乱を迎えることになります。

1336(建武3)年12月、京都を逃れた後醍醐天皇が吉野に遷幸したことから始まる南北朝期、大和国は両朝の争う最前線となり、寺門、衆徒・国民が南北両軍に分かれて激しく抗争する状況となりました。

南朝方には、大覚寺統に近しい一乗院が付いた他、高市郡を本拠とする越智氏を筆頭に、宇陀郡の秋山氏、沢氏の他、広瀬郡の箸尾氏、十市郡の十市氏など、吉野に近い奈良盆地中部以南、宇陀、吉野の大和武士が味方します。

一方の北朝方は、持明院統に近かった大乗院が付き、奈良盆地北西部の平群郡、添下郡の大和武士が味方します。

この時、北朝・幕府方に付いたことで、後に大和武士団の中心的存在に成長したのが、添下郡の筒井氏でした。

この南北両勢力の分布で興味深いのは、各武士が所属する門跡寺院と異なる方に付いているケースがあることです。

筒井氏は一乗院衆徒でありながら北朝方についており、一方、大乗院方国民であった十市氏は南朝方に付くなど、自らが所属する門跡寺院の意向ではなく、領地の地理的関係からどちらに味方をするか決めた状況が伺えます。

これは、それまで興福寺に隷属してきた衆徒・国民たちが、自立的な動きを強めたことの証左と言えるでしょう。

また、この南北朝の戦いを通じて、北和の盟主となった筒井氏と南和の盟主となった越智氏の対立が、大和国内における武士の抗争の中心軸となり、中南和の有力国人たちによる合従連衡が戦国期まで続くことになります。

この南北朝の争乱が激化する中の1351(正平6)年、興福寺では再び一乗院と大乗院の対立が、直接的な武力抗争に発展します。

一乗院の後継を巡る問題に大乗院が介入したことから軍事衝突が巻き起こったのです。

これには南北両朝から停戦にむけた仲裁がありましたが争いは止まず、散発的な戦闘が1368(正平23)年まで続きました。

一乗院・大乗院両門跡の果てしない争いに嫌気がさした興福寺の学侶・堂衆たちは、ついに1368(正平23)年に評議を行い、朝廷と幕府に対して両門跡の罷免を求めるという前代未聞の事態が引き起こされます。

これを受け、両門跡の罷免と早急に後任を決めるよう、北朝・後光厳上皇の院宣が幕府に下され、両門跡は房舎を焼いて逃亡。後にそれぞれ伊豆、土佐へと配流されてしまいました。

この興福寺両門跡の配流は、大和国内における興福寺の権威を決定的に失墜させました。

後に大乗院門跡尋尊が『大乗院雑事記』の中で、この両門跡の争いを「寺門滅亡初也」と記した通り、興福寺の支配から自立した大和武士たちは、南北両朝の争いの中で領土を切り取り、寺領を侵食して勢力を扶植していくのです。

室町幕府による介入と大和守護「興福寺」の終焉

1392(明徳3)年、将軍・足利義満の斡旋で南北朝の間に和議が結ばれ、南北朝時代はようやく終わりますが、大和国内では引き続き南北朝の戦いを引きずる形で戦乱が続いていました。

1399(応永6)年に応永の乱で宇陀郡を領していた大内義弘が義満に討たれると、南朝方の大規模勢力であった伊勢国司・北畠氏が宇陀に進出を始め、その旗下にあった秋山氏、沢氏が再び宇陀の旧領を奪回しました。

国中地方では1403(応永10)年に旧南朝方の越智家高と十市遠重が高田氏と合戦に及び、翌1404(応永11)年には十市遠重と箸尾為妙は北朝方の盟主であった筒井氏を打ち破り、筒井郷を焼き払いました。

幕府は速やかに停戦を命じましたが、1406(応永13)年に大御所・義満は畠山満家らを派遣し、武力で十市氏、箸尾氏を駆逐して幕府方の筒井氏を支援します。

1414(応永21)年には多武峰衆徒と宇陀郡の沢氏が抗争を始め、これに越智氏や十市氏といった有力な国民たちも参戦して、戦線が大和国全域に拡大する様相を見せました。

この状況に大きな危機感を抱いたのが興福寺です。

多くの荘園を衆徒・国民たちに侵食されている中、内戦の継続でただでさえ目減りしている年貢の徴収もままならず、興福寺としては大きな経済上の危機を迎えていたことでしょう。

しかし、衆徒・国民へのコントロールをすでに失い、その相次ぐ私合戦を止めることができない興福寺は、ついに幕府に衆徒・国民の私合戦を停止するよう訴えました。

これを受けて幕府は、大和国内の主要な衆徒・国民を京都へ召し出して、以下のことを誓わせます。

- 私合戦を禁止すること。

- 院家(一乗院・大乗院)の命があっても幕府の命令なく合戦は行ってはならないこと。

- 幕府の下知に従わない者に対する幕府の討伐令には従うこと。

- 寺社本所領の横領は禁止とすること。

この応永21年の誓約によって、大和武士は室町幕府直属の武士となり、興福寺による支配から完全に脱したと言えるでしょう。

以後、興福寺傘下にあって大和武士たちを統率し、奈良町の検断を行使してきた官符衆徒の棟梁が、事実上の守護代の役割を担うことになります。

傘下であった衆徒・国民への指揮命令権を幕府に奪われた興福寺ですが、寺社領の横領禁止の条項は興福寺側も望むものであったことからこれを受け入れました。

こうして、興福寺は事実上の大和守護の地位を失うことになったのです。

なお、この時誓約を行った衆徒、国民は以下の通りになります。

■衆徒

筒井、古市、番条、井戸、豊田中坊、小泉、竜田、矢田、他18名

■国民

越智、十市、箸尾、片岡、嶋、福住、他21名

大和永享の乱(南北合戦)

室町幕府の介入によってようやく大和国に平和がもたらされたかに見えましたが、1425(応永32)年、5代将軍・義量が19歳で急死し、1428(応永35)年に大御所・義持が後継者を決めずに世を去って、幕府権力に動揺が走るとにわかにほころび始めます。

1412(応永19)年から宇陀郡では後南朝勢力の秋山氏、沢氏が伊勢・北畠氏の後援を受けながら幕府に従わず、興福寺衆徒や幕府軍との戦闘を断続的に続けていましたが、くじ引きで選ばれた6代将軍・義教が将軍宣下を受けてから4か月後の1429(正長2)年7月、添上郡で領地が隣接する井戸氏と豊田中坊が、誓約で禁じられた私合戦を始めるのです。

これが10年にわたって繰り広げられることになった大和永享の乱の始まりでした。

当初は両国人の小さな戦いでしたが、豊田中坊には旧南朝方を中心に越智氏、箸尾氏の他、後南朝勢力であった秋山、沢氏等が付き、井戸氏には一族である筒井氏と十市氏が付いたことで、大和国全域に戦線が広がる大乱と化しました。

9月から新将軍・義教が春日社へ参詣する予定もあり、幕府は直ちに両軍へ合戦を停止するよう命じましたが、もとより反幕府感情の強い旧南朝の越智氏は無視を決め込み、筒井氏と十市氏に攻撃を仕掛けました。

大和永享の乱における勢力分布は以下の通りで、旧南朝方で筒井氏に味方した有力国民は十市氏のみで、大和国内で筒井氏に味方するものが少なかったことが見て取れます。

筒井氏は領内各地を越智方に焼き払われ、序盤は越智方優位で進みます。

その後戦線は膠着し、1431(永享3)年8月には筒井氏が箸尾城を焼き討ちにし、対する箸尾氏は蓬莱城(現奈良市)を攻撃して筒井城(現大和郡山市)を包囲するなど両軍一進一退を繰り返しました。

ちなみに史料上の筒井城の初見は大和永享の乱の頃で、すでに幅15m、深さ1.5~3mの濠が囲む城館だったことが発掘調査からわかっています。

幕府方である筒井氏の苦戦に、将軍・義教は箸尾氏討伐を考えましたが、宿老・畠山満家は大和国への幕府への直接介入には慎重な姿勢を取って諌止したため、この時は箸尾氏へ兵を引くよう勧告するに留めました。

翌1432(永享4)年9月から10月にかけ、再び筒井氏と越智氏・箸尾氏の連合軍が大規模な合戦を行い、筒井氏が大敗すると、ついに幕府は越智氏、箸尾氏の討伐を決め、赤松義雅を大和へ派遣して、本格的な軍事介入を開始します。

しかし、越智方の勢いは衰えず、1434(永享6)年8月には、筒井氏当主の筒井順覚が越智氏との合戦で討死するなど、相変わらず越智方の優勢で状況は推移しました。

翌1435(永享7)年4月に西大寺に入っていた順覚の長子・筒井順弘が還俗して筒井氏惣領となると、筒井方は反撃を開始して越智方の小泉城を攻め落とし、8月には幕府軍が再び大和に入って越智氏に攻めかかりました。

以後、幕府軍と越智方は一進一退の攻防を繰り返しましたが、大きく戦況が動いたのが1438(永享10)年のこと。

前年の1437(永享9)年に大覚寺から出奔していた義教の異母弟・大覚寺義昭が、7月に吉野天川で挙兵したのです。

8月にはかねてより将軍・義教と激しく対立していた鎌倉公方・足利持氏も反幕府の兵を挙げて永享の乱が勃発し、戦乱は関東にも飛び火しました。

義教はこの両者の挙兵と越智方の軍事行動を連動したものと考えたようで、全力で潰しにかかります。

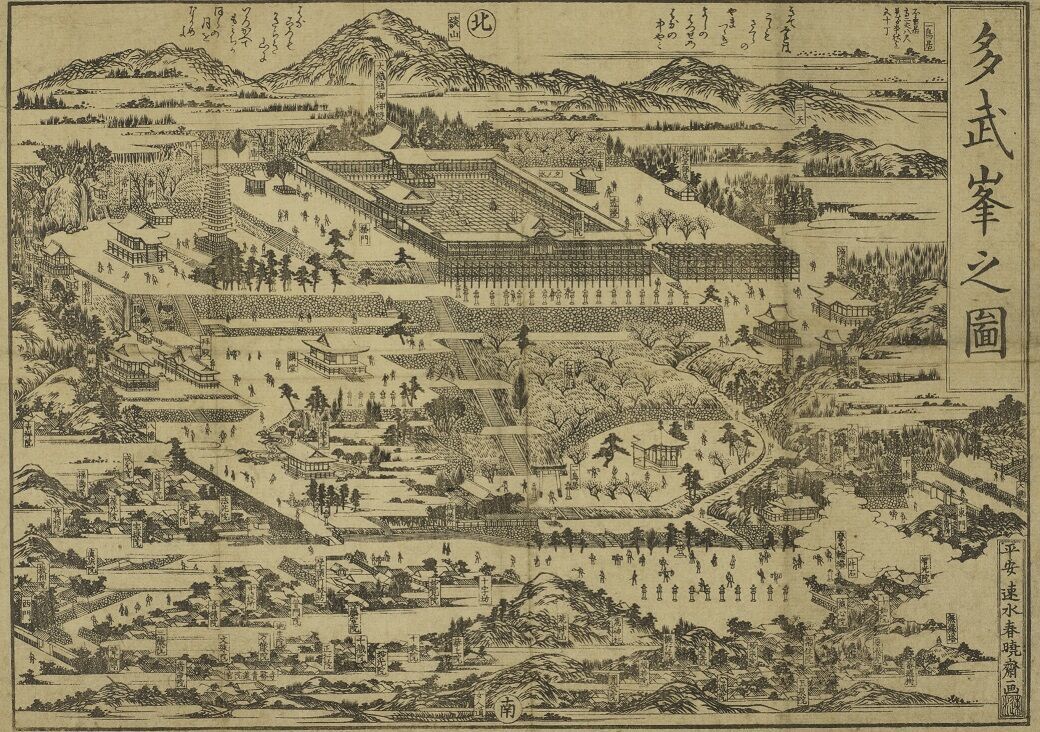

8月、幕府軍は越智氏、箸尾氏が籠る多武峰に総攻撃をかけ、多武峰は全山焼亡して越智氏、箸尾氏は逃亡。

以後、大和国における越智方の組織的な抵抗はなくなりました。

幕府は越智氏とそれに与した国人たちへの追及の手を緩めず、翌1439(永享11)年3月に長谷寺で越智維通が、4月には箸尾為憲(次郎左衛門)が討ち取られ、10年続いた大和永享の乱は、幕府方の勝利で幕を下ろしたのです。

この大乱の結果、幕府の後援を受けた筒井氏が一躍大和国内で勢力を広げ、ようやく大和に平穏が訪れるかと思われました。

しかし、1441(嘉吉元)年に将軍・義教が嘉吉の変で暗殺されると、幕政の混乱から大和国内ではそれまで潜在していた筒井氏一族内の対立が顕在化して内紛が勃発。

大和の争乱は、以後戦国時代末期まで約150年も続くこととなるのです。

鎌倉時代末期から南北朝時代にかけての争乱は、衆徒・国民の強剛名主化と興福寺からの自立化を大きく促し、室町時代中期になると興福寺は幕府の介入なしに大和武士を制御できなくなりました。

大和国における下剋上は、大衆として貴族出身の学侶たち興福寺支配層に便利使いされてきた大和武士たちが、寺社の荘園を侵食し、その支配から脱することで進行していったのです。

しかし、どうして大和国ではここまで武士たちによる混乱が深まったのでしょう。

その原因のひとつとして考えられるのが、大和国に守護が置かれていなかったことです。

室町幕府が鎌倉幕府に比べてその統治方法において画期的だったのは、幕府の裁定に強制力が伴うようになったことでした。

例えば領土紛争で幕府の裁定が下ると、その裁定の執行は鎌倉時代までは結局当事者が自力で行う必要がありました。

しかし室町幕府では守護を通じてその執行を保証してくれるようになったのです。

要するに幕府の命に従わず土地を返さない者がいたりすると、大きな武力を持つ守護が実力で土地を取り返してくれるという訳です。

しかし、大和国には鎌倉時代以来の伝統と、南朝勢力の力が強かったためもあってか、室町時代になっても守護が置かれませんでした。

また本来守護の役割を担うべき興福寺が鎌倉末期からすっかり衰えてしまったため、大和武士たちの紛争を実力で解決する公権力が存在しなかったのです。

幕府・守護という公権力を恃みと出来ない大和国では、紛争当事者は自力救済するしか道がなく、結果的に軍事衝突が頻発することになります。

こうして大和国では、衆徒・国民たち自身の実力で領地の維持・争奪戦を繰り広げることになり、全国に先駆けて「戦国」という地獄の釜が開くことになったのです。

さて、鎌倉末期から南北朝、大和永享の乱まで、大規模な戦乱が続いた大和国では、現在まで奈良県内に多数残っている中世環濠集落が誕生した時期でもありました。

大和郡山市の若槻環濠は、1307(徳治2)年から1466(文正元)年の間に集落を取り巻く環濠が築かれたことが文献史料から明らかになっており、その築造年代は、まさに中世大和の戦乱が激しくなった時期と重なるのです。

現在も奈良盆地各地に残り、奈良県の原風景となっている環濠集落の姿は、中世大和を襲った戦乱の記憶を現在に伝えるものとも言えます。

次回はこちらです。

参考文献