日本の歴史で「中世」といえば、12世紀末の鎌倉時代から16世紀後半の戦国時代まで、おおよそ鎌倉幕府、室町幕府が全国に守護を置いて武士による支配が全国的に進んだ時代です。

そんな中、全国で唯一幕府機関による支配を寄せ付けず、守護が設置されなかったのが、現在の奈良県・大和国でした。

大和国は仏教勢力、とりわけ興福寺の力が強く、守護・地頭がごく一部を除いて設置されなかったと広く知られていますが、武士が存在しなかったのかといえば、全くそんなことはありません。

特に、鎌倉時代末期から南北朝・室町時代にかけて大和の武士団の活動は活発で、大和国では全国的にも早い段階で戦国の混乱期を迎え、京都に近いこともあって大和の武士たちは中央政局とも深く影響し合う存在でした。

中世の奈良をより深く楽しめる、他の国とはちょっと違う大和武士の世界をご紹介します。

興福寺による大和支配の始まり

中世大和の支配者といえば興福寺ですね。

しかし、寺院である興福寺が、どうして大和一国の支配者になりおおせたのでしょうか。

その大きなきっかけは、平安時代末期に勃発した、荘園を巡る天皇家と摂関家の暗闘にありました。

藤原道長、頼通の時代は摂関政治の全盛期でしたが、藤原氏を外戚としない後三条天皇の登場によって、その栄華はあっけなく瓦解します。

後三条天皇は大江匡房といった中級貴族を登用して摂関家に対抗姿勢を見せると、1069(延久元)年に延久の荘園整理令を出して、基準を満たさない摂関家や大寺院荘園の公収を始めました。

後三条天皇は、公収された荘園の一部を天皇領荘園にして皇室財政を改善し、これが後の院政期における強力な経済的地盤となる一方、多くの荘園を奪われた摂関家はその力を大きく落とすことになります。

ここで摂関家が取った自衛策の一つが、興福寺に子弟を送り込んで一体化を図り、経済的基盤である荘園を確保することでした。

平安時代中期まで、興福寺は中・下級貴族の子弟が院主や別当を務める寺でしたが、1074(延久6)年に頼通が死ぬと、その子で関白の藤原師実は、実子覚信を興福寺に入寺させます。

覚信は、摂関家から興福寺に送り込まれた初めての人物で、同寺における「貴種」の始まりとされました。

1079(承暦3)年に著わされた興福寺の縁起である『大和国奈良原興福寺伽藍記』には、「承保二年和州一国史(吏カ)務被付興福寺、」とあり、これは興福寺に国司としての知行権が与えられたとする記述なのですが、1075(承保2)年は覚信が興福寺に入った翌年にあたり、関白師実がゆくゆくは覚信を興福寺別当に立てて大和一国を事実上藤原氏の知行国とし、その荘園を確保するため、私的に興福寺を知行国司に任じたものと見られます。

実はこの時まで、興福寺と摂関家は荘園を巡ってむしろ対立関係にありました。

特に藤原道長の時代には、源頼親(大和源氏の祖・越智氏の祖先とされる)を大和国司として送り込み、荘園を巡って興福寺とは多くの紛争を生み出し、興福寺の荘園拡大を抑制する動きをとっていましたが、孫の師実の代に一転して興福寺の取り込みを図ったのです。

延久の荘園整理令では興福寺も多くの荘園を失ったため、摂関家と荘園確保という点で利害が一致したことも、両者の一体化を促進したのかもしれません。

その後、覚信は、1100(康和2)年に興福寺の別当に就任し、これと前後して大和国では国司庁宣(最後は1099(康和元)年の『栄山寺文書』)や国司証判(最後は1107(嘉承2)年『東大寺文書』)が見られなくなることから、師実が思い描いた通り、興福寺が知行国司として振舞い始めたことがわかります。

しかし、実際には引き続き国司の補任は続いており、中・下級貴族から成る受領層を支持基盤とする院政勢力と、摂関家と一体になった興福寺との緊張関係は続きました。

そのような情勢の中で、興福寺は新任国司たちの神拝や検注(国司による土地調査)を、配下の大衆による「実力」で阻止し、次第に院政側が任ずる大和国司は実態を失い名誉職的なものと化していったと見られています。

覚信以降、別当職をはじめとした興福寺の指導層は摂関家から出ることが通例となり、国司として振舞う興福寺には大和国内の多くの荘園が集まることになったのです。

治承・寿永の乱と大和守護

平安時代末、大和国司として振舞う興福寺に大きな敵が現れます。

1160(平治元)年の平治の乱後に政権を掌握した平清盛です。

平治の乱に先立つ1156(保元元)年の保元の乱では、興福寺は当時の藤氏長者であった左大臣・藤原頼長との関係から崇徳上皇方に味方しました。

保元の乱は後白河天皇方の勝利に終わり、敗者に付いた興福寺は幹部の僧侶が次々と追放され、多くの荘園を没収され勢力を弱めます。

さらに、1158(保元3)年に平基盛、教盛ら平氏一門が大和守に任じられると、平氏は大和国で検注を強行して興福寺や東大寺と対立を深め、以後興福寺をはじめとする南都勢力は、反平氏の旗幟を鮮明にしました。

1180(治承4)年に始まる治承・寿永の乱(いわゆる源平合戦)では、興福寺は一貫して反平氏の姿勢を取り、結果、平氏の侵攻を受けた興福寺、東大寺は南都焼討に遭って、全山焼亡の憂き目を味わいます。

しかし、この反平氏の姿勢が戦後功を奏したか、内乱の勝者となった源頼朝は1185(文治元)年に全国に守護を設置する中、大和国に守護を置きませんでした。

この辺りの経緯について、室町時代の史料である『寺門事条々聞書』には、「元暦之往代、重被付守護職畢、是併御帰依之至、令卓礫余社故也、自爾以来、国之検断、相論之題目出来之時者、寺門経其沙汰、」とあります。

これは元暦2年(=1185(文治元)年)に、頼朝が興福寺と春日社への「篤い信仰」から、興福寺に守護職の地位を与えたとする記述ですが、実際には興福寺が治承・寿永の争乱で反平氏闘争を続けたことで、頼朝に従来通りの大和国内における検断権(民事・刑事の裁判権と警察権)を認めさせたことが伺えます。

こうして、平安末期の院政開始に伴う天皇家と摂関家の荘園を巡る対立から「大和国司」として振舞い始めた興福寺は、平氏との闘争を経て鎌倉時代には大和一国を束ねる「守護」として、その支配権を強めることに成功しました。

注意すべきは、「国司」「守護」としての地位は、実際に公の権力から認められたものではなく、実力すなわち、軍事力で周囲に認めさせていたという点です。

この興福寺の軍事力を支えたのが、平安後期に生まれた大和の武士たちでした。

大和武士の勃興

大和国に武士が現れた時期については、他の国々と大差はないようで、平安時代末期に軍事衝突を繰り返した興福寺と多武峰妙楽寺(現談山神社)の戦いの中にもその姿が現れます。

平安時代というと貴族がのんびり恋の歌でも詠んでいた穏やかな時代と思われがちですが、東国では新興開拓地を巡って武士同士の争いが絶えず、大和国や京都近辺では荘園の境界や水利、或いは些細な喧嘩から、大寺社間で死者が出るような激しい抗争が巻き起こっていたのです。

10世紀末に藤原道長が興福寺抑圧策の一環として多武峰を比叡山延暦寺の末寺としたことから、これを不満に思った興福寺は11世紀末から12世紀末にかけ、三度にわたって多武峰を焼き討ちにしました。

このうち三度目の焼き討ちに際して、長谷川三郎季俊、忍坂三郎家宗、楢原中内光遠、布施源蔵行弘ほか、多くの興福寺荘園の住人と見られる世俗の人名が、興福寺大衆の「大将」としてその名が『多武峰略記』(12世紀末成立の多武峰関連文書)に見え、僧形のいわゆる「僧兵」ではなく、武士と見られる人々が、興福寺の軍事力として動員されてたことがうかがえます。

荘園の開発領主が、受領国司の武装介入に対抗するため武装したのが武士の起源とされますが、大和国の武士たちも同様で、興福寺に荘園を「寄進」した開発領主が、興福寺の武装荘官となったのが、多くの大和武士の起源とみられます。

こうした大和武士を興福寺が組織化するにあたり、大きく寄与したのが現在も奈良の歳末を飾る祭礼である春日若宮おん祭でした。

Lovelin6th 作『春日若宮おん祭(影向の松の前で行われる松の下式)』はクリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 4.0 国際 ライセンスで提供されています。

現在は春日大社の摂社となっている若宮社は1135(保延元)年に社殿が創立され、翌1136(保延2)年から若宮の祭礼は開始されます。

若宮の祭礼は興福寺が主催し、その大衆が大挙参加することで盛大なものとなっていきました。

平安時代を通して隆盛となった神仏習合の流れもあり、若宮の祭礼は興福寺による春日大社支配の流れを象徴的に示すものとも言えます。

この若宮祭礼の流鏑馬勤仕を通じて、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけ、大和武士たちは主に地域別で6つの党派に集約されていきました。

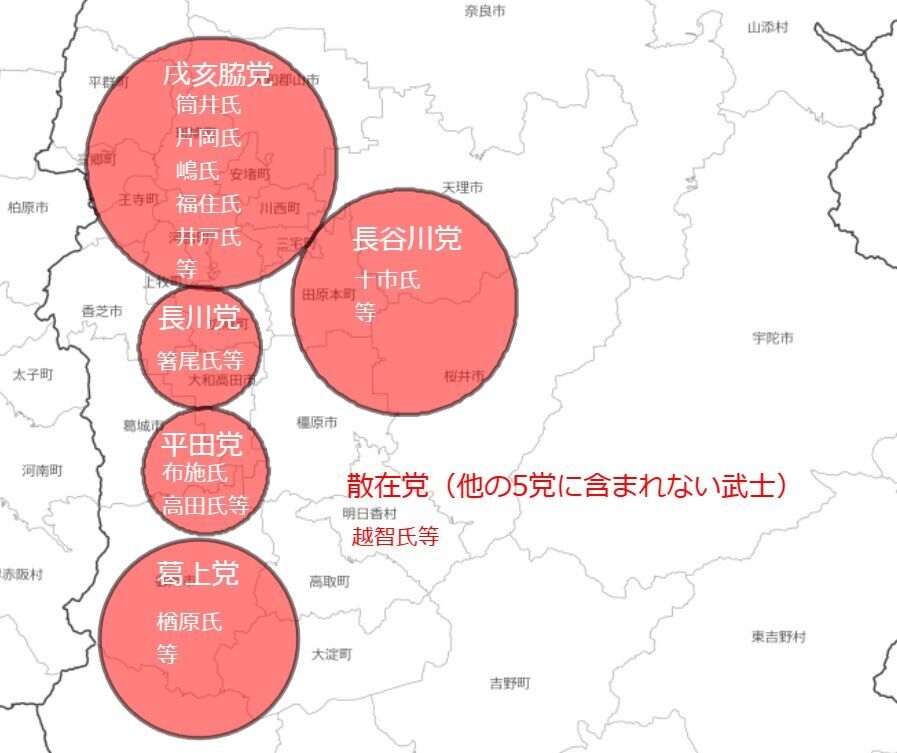

十市氏を刀禰(リーダー)とする長谷川党、筒井氏を刀禰とする戌亥脇党、箸尾氏を刀禰とする長川(中川)党、本供目代(竹坊、喜多院)を刀禰とする平田党、越智氏を刀禰とする散在党、そして楢原氏を刀禰とする葛上(南)党です。

僧坊である本供目代を除き、各党の刀禰となった氏族は、戦国時代まで大和を代表する衆徒・国民として活躍することになります。

ここで、簡単に衆徒・国民について説明しておきましょう。

興福寺の僧は、大きく学侶と衆徒という二つの身分に分かれていました。

学侶は学問や寺の運営に専念する上級の僧で、摂関家をはじめとした貴族出身者から成りました。

一方の衆徒は寺の雑務をもっぱら行う僧で、その雑務の中に、警察、裁判といった検断の行使の他、軍事も含まれていました。

また、国民は春日大社に奉仕する神人を指し、基本的には衆徒と変わらぬ役割をもった人々でした。

興福寺は荘園内の武士たちを衆徒・国民として取り込み、春日若宮の祭礼を通じて地域ごとに組織化していったのです。

こうして興福寺の元に集約された武士団の武力を恃みとして、鎌倉時代に繰り広げられたのが興福寺の二大門跡寺院である一乗院と大乗院の抗争です。

一乗院と大乗院はともに藤原摂関家の子弟が入り、興福寺別当職に補任される院家であり、広大な荘園を有していました。

その為、院主の地位やそれに付随する荘園を巡って、激しい争いが鎌倉時代を通じて起こりました。

鎌倉で武士同士が血で血を洗う内部抗争を繰り広げていた時期に、奈良では貴族出身の僧侶たちが、手下の武士を使ってドロドロの権力闘争を繰り広げていた訳です。

特に1293(永仁元)年に勃発した永仁の南都闘乱は朝廷、幕府を巻き込んだ大規模なものになりました。

原因は、春日社の検校職と院家(とそれに付随する荘園)の継承に関する一乗院と大乗院の対立が原因で、春日若宮の祭礼の真っ最中に、大乗院方が流鏑馬の随伴兵を含めた衆徒数千を興福寺に乱入させ、一乗院を取り囲んだことで始まりました。

一乗院方も衆徒を動員して睨み合いとなり、ついに両者は興福寺内で合戦に及びます。

この異常事態に朝廷、幕府も調停に乗り出しますが、争いは収まらず、大小の合戦が5年にわたって興福寺内で繰り返されました。

寺院でありながら衆徒たちの暴力を安易に頼る学侶たちの姿勢は、荘民たちの失望も招いたようで、大和国でも鎌倉時代末期にいわゆる悪党の活動が活発化します。

永仁の南都闘乱後の1301(正安3)年、平田荘(現広陵町、大和高田市、香芝市、葛城市付近)民と見られる悪党の活動に手を焼いた興福寺は、自力でこれを鎮圧できず、幕府に御家人を派遣してもらい、ようやくこれを鎮圧しました(正安の悪党)。

鎌倉末期に相次いだ興福寺内の抗争を通じて、興福寺の権威が大きく揺らぐとともに、衆徒・国民は自分たちの「実力」に気付き、在地領主として次第に興福寺の学侶たちの意向から独立した動きを見せ始めます。

その動きが一気に加速したのが、元弘の乱に始まる南北朝の動乱でした。

参考文献

※次回はこちら