貴重な歴史的景観を保全するため指定される重要伝統的建造物群保存地区(以後、重伝建地区)。

現在奈良県内では、橿原市の今井町、五條市の五條新町、そして宇陀市松山の3つの地域が指定されています。

実は、県内の重伝建地区で最も指定地域の面積が広いのが宇陀松山。

現在は山間の静かな町ですが、近世以降、宇陀松山は商家町として賑わい、昭和40年代頃まで宇陀地方の中心地として栄えました。

今回は宇陀松山の町の概略と現在の様子をご紹介します。

宇陀松山とは

宇陀松山の場所はこちら。

近鉄榛原駅からバスで20分ほど、名阪国道針ICから自動車で30分ほどの場所にあります。

宇陀松山は、大阪から伊勢に至る伊勢本街道と、和歌山から吉野を経由して伊勢に至る伊勢南街道を結ぶ旧松山街道沿いに発達した商家町でした。

山間の地でしたが、東西交通の結節点にあたり宇陀郡や吉野方面からの物資集散地となって栄えた町です。

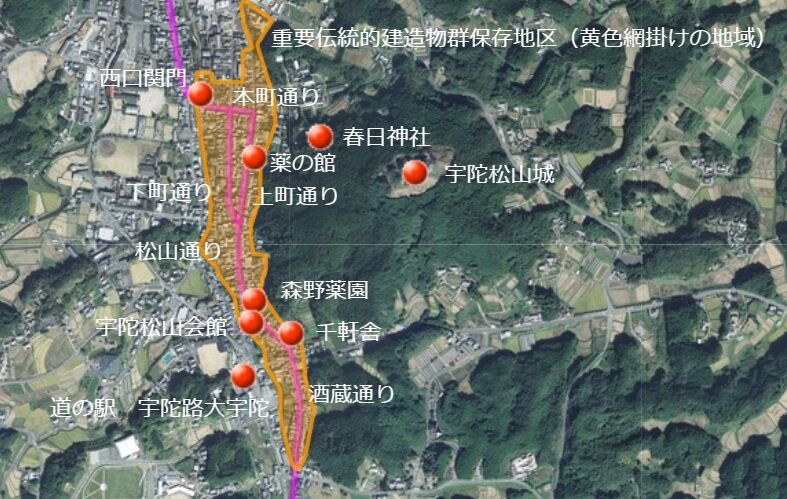

こちらは現在の松山周辺の航空写真。

南北約1.3Kmにわたって町全体が重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。

松山の町の起源は、中世付近を支配した国人領主・秋山氏の城下町で、現在の宇陀市菟田野古市場から市場町が移されてきたのが起源とされます。

1585(天正13)年に秋山氏が追放され豊臣家による支配がはじまると、町の東にあって秋山氏の居城だった秋山城は、大和東部の拠点として近世城郭に生まれ変わり、城下町も本格的に整備され始めました。

当時城下町は阿貴町と呼ばれていましたが1600(慶長5)年に、関ヶ原の戦いで武功を挙げた福島高晴が当地に3万石で入ると、城と城下町の名を松山と改めます。

1615(元和元)年に福島高晴が改易されると、織田信長の次男・信雄が宇陀郡に3万石余りの領地を得て陣屋を設け、1695(元禄8)年に織田家が丹波国柏原へ転封されるまでその城下町として発展しました。

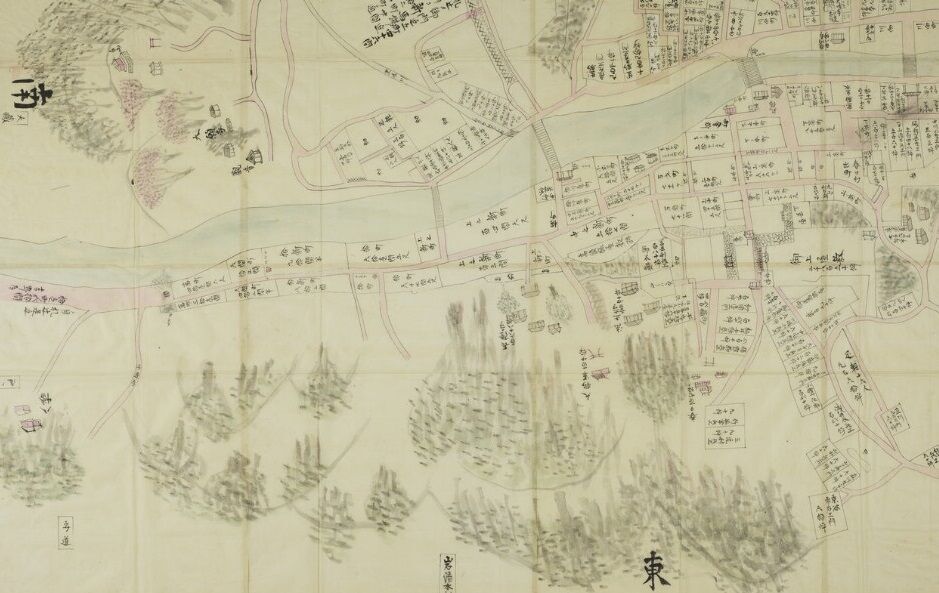

上図は1682(天和2)年、織田家城下町だった当時の絵図で、宇陀川の東岸に松山の町が広がり、西岸には武家屋敷が並ぶ様子が分かります。

織田家が転封された後は奈良奉行支配の幕府天領となり、陣屋や武家屋敷は消えて町域は縮小したものの、引き続き宇陀郡一帯の物資集散地として大坂、伊勢を往来する人々や大峯山への参詣者で町は賑わいました。

江戸時代には「宇陀千軒」「松山千軒」と称されるほど数多くの商家が軒を連ね、幕末の天保期には500軒以上の町屋があったと史料に記されています。

元々城下町でありながら、宿駅・商家町として江戸時代に発展した点では、五條新町と共通した経過をたどった町と言えるでしょう。

1889(明治22)年に町村制が施行されると松山14町が合併して松山町となり、1897(明治30)年に郡制が施行されると宇陀郡の郡役所は松山に置かれて、宇陀郡の政治経済の中心地となりました。

1942(昭和17)年、松山町ら4町村が合併して大宇陀町が誕生すると、町役場は1969(昭和44)年に現在の宇陀市大宇陀地域事務所の場所に移転するまで、松山に置かれることになります。

1930(昭和5)年に参宮急行電鉄(現近鉄)の榛原駅が開業してから、戦後は新興住宅地となった榛原に宇陀郡の中心は徐々に移っていきましたが、高度経済成長期に大規模な開発の波にさらされなかった松山は、江戸時代以来の町並みを残して現在に至るのです。

酒蔵通り

それでは、松山の町をご紹介していきましょう。

町の南側から北に向かっていきます。

国道166号線より南側は、酒蔵が集まるエリア。

こちらは1703(元禄15)年創業の老舗の蔵元・久保本家酒造さん。

元禄15年といえば赤穂浪士の吉良邸討ち入りの年です。

創業から300年以上という蔵元は、古くから酒造が盛んな奈良県内でも中々お目にかからないと思います。

杉玉がいい感じで色づいていますね。

松山は江戸時代から酒造が盛んで、最盛期の1665(寛文5)年には実に1075石もの酒が造られたと記録されています。

ちなみに1石1.8リットルのなで、その量なんと1935リットル。町の規模を考えると中々の量ですね。

1928(昭和3)年には3軒の酒造業者がありましたが、現在は久保本家酒造さんの他、芳村酒造さんが営業され、松山の酒造の伝統を守っていらっしゃいます。

松山通り

松山街道を北へ向かいます。

宇陀川に沿うように街道が続くため、町の中で緩くカーブしている個所がいくつかあり、町屋の姿と相まって宿場町の風情を醸し出しています。

こちらはまちづくりセンター千軒舎。

江戸時代に薬商を営んだ内藤家の旧宅を改装し、町並み保存や整備に関する資料を展示している施設です。

入館は無料で開館時間は9:00~17:00です。

宇陀郡は飛鳥時代から朝廷の薬猟地とされたこともあり、江戸時代まで薬業が盛んな地域でした。

松山にも幕末の1854(嘉永7)年には47軒の薬商がありました。

ちなみに松山出身ではないのですが、ロート製薬創業者の山田安民とバスクリンや漢方薬のツムラ創業者津村重舎兄弟はともに宇陀郡(現宇陀市榛原池上)の豪農出身です。

二人の出身地・池上は薬草の産地であり、母方の藤村家は医者の家系で中将湯(後に津村重舎が津村順天堂の漢方薬第一号として売り出す)という妙薬を代々伝えており、二人にとって薬業は非常に身近なものだったのです。

館内の様子です。

宇陀松山城の出土品も展示されていました。

ちなみに宇陀松山城の続100名城スタンプはこちらにも設置されています。

裏庭に立派な蔵も立っていました。

白壁が美しい蔵ですね。

こちらは宇陀松山会館。

元は1903(明治36)年に建設された松山町役場の庁舎でした。

2020(令和2)年に現在の姿にリニューアルされ、宇陀松山城や松山地区の史料が展示されています。

休館日は月・火・木で開館時間は10:00~16:00です。

こちらは元旅館「紀州や」で、大正時代末頃の建築。

明治以降の建物は二階の窓が広くなるので、おおよそ窓の構造で江戸以前か明治以降の町屋かは判断が付きます。

江戸時代以前の町屋は武士を二階から見下ろせないよう、半二階のつし二階になっていたり、虫籠窓で外をのぞき込めない構造になっています。

こちらは森野吉野葛本舗と森野旧薬園。

森野旧薬園は1729(享保2)年に森野家11代の森野藤助が自宅裏山に開いた薬園で、現存する薬園としては、東京の小石川植物園に次いで最古級の薬園になります。

約250種の薬草が植えられ、四季折々の花を楽しむことができます。

森野旧薬園のHPはこちら。

お隣の店舗から見学することができます。

■基本情報

開園時間:9:30~17:00

入園料:300円

大きな吉野葛の看板がありました。

産地の吉野から送られてくる吉野葛は、薬と並んで松山の重要な取引産品でした。

こちらは「拾生屋」の屋号で、タバコの葉から材木まで手広く扱っていた元商家です。

1830(文政13)年築で、二階と蔵の白漆喰がとても印象的な建物です。

こちらは吉野葛の老舗・黒川本家の本店。

建物は1791(寛政3)年の建築ですが、現役バリバリの店舗です。

黒川本家の創業は1615(元和元)年に京都で創業し、吉野から取り寄せた葛根で葛粉を作って朝廷へ献上。その後当地に移って400年以上吉野葛の商いを続けている超老舗です。

こちらのお店の吉野本葛は、松山織田家三代の長頼から「当代随一」と激賞された他、明治から戦前まで宮内省御用達として皇室でも愛用され、昭和天皇もこちらの葛湯を愛飲したとのこと。

伝統を守るだけでなく、奈良市に出された東大寺店は、葛のスイーツなど超高級品の吉野葛を気軽に楽しむことのできるお店になっています。

※黒川本家の詳細は下記HPをご覧ください。

松山でもカフェとか展開されたらいいのにとも思いますが、まだまだ東大寺前のような集客が見込めないのかな。

こちらは街道沿いの古民家カフェ・茶房あゆみさん

築180年の古民家で、コーヒーやランチを楽しむことができます。

上町通り

神楽岡神社の参道から北は、街道が東西二つに分かれます。

まずは東側の上町通り沿いを北へ向かいます。

まちなみギャラリー石景庵が見えてきました。

無料の休憩スペースになってます。

以前はカフェなども併設されていたようですが、2020年のコロナ禍以降はFacebookの更新も止まっていました。

また人の流れも戻り始めているので、交流拠点として再び活発に利用されることを願います。

石景庵のお隣にあるのが県指定文化財となっている山邊家住宅。

1785(天明5)年頃の建築といいますから、東日本を中心に天明の大飢饉が起こっていた時期になります。

江戸中期の建物で、松山の建物の中でも古い方の町屋ですね。

修景の施された町屋がこの辺りは密集しています。

こちらは薬の館。

江戸時代薬問屋だった細川家住宅を改修した施設で、薬関係の資料や松山に関する歴史文化資料の展示施設になっています。

建物は江戸末期の建築とのこと。

■基本情報

休館日:月・火曜、12月15日~1月15日

開館時間:10:00~16:00

入館料:高校生以上310円、小人150円

ちなみに細川家は、アステラス製薬の前身企業の一つ藤沢薬品工業の創設者・藤沢友吉の母の実家で、友吉はこちらのお宅で生まれたとのこと。

その縁もあって藤沢薬品工業に関する資料も展示されています。

軒に掛けられている看板は、幕末天保年間に販売していた腹薬、人参五臓圓・天寿丸の看板です。

唐破風付きの細緻な屋根細工が見事な看板です。

和風の伝統建築が軒を連ねる中、洋風建築の建物もあります。

日本の伝統家屋が並ぶ中、町並みのアクセントになってます。

こちらは造酒屋・内牧屋だった町屋で、文化(1804~18年)年間に二階が補修されたと記録があることから、築200年はくだらない古民家です。

春日神社

春日神社の参道が見えてきました。

1671(寛文11)年に織田家の陣屋が春日神社の北側、現在天理教の教会敷地となっている場所に移転した後は、宇陀川東岸にある西口関門からこの参道が大手道となっていました。

こちらは宇陀松山城の春日門跡。

現存する東西の櫓台は、織田家陣屋が当地に移った寛文11年以降に再築造されたことが発掘調査で分かっています。

大手正面から見える春日門の櫓は、城を持たない織田家にあっては藩主の権威を表す象徴的な建造物だったことでしょう。

こちらが春日神社の境内。

当社の由緒や正確な創建年は不明です。

中世、付近は春日大社の社領であったことから、春日社の分霊を勧請したものと考えられています。

鳥居の傍に設置された水鉢は、1693(元禄6)年に織田家臣の萩野五郎左衛門により寄進されたもの。

寄進の翌年1694(元禄7)年に家中の派閥抗争が原因で藩主・信武が重臣2名を誅殺したうえで自身も自害する宇陀崩れと呼ばれる事件が発生。

この事件が原因で織田家は丹波柏原へ減封・国替えを命じられたため、織田家支配最末期の貴重な遺物で、宇陀市指定文化財となっています。

社殿は、境内の更に一段高くなった山腹に建てられています。

こちらが本殿。

本殿前に置かれた巨石は神楽石、霊宝石と呼ばれています。

用途は不明で、古代祭祀との関連が考証されていると案内板にありました。

磐座だったのかもしれませんね。

拝殿の向かいに江戸時代までの神仏習合の名残で、阿弥陀堂が残っています。

松山西口関門

春日神社から大手道を西へ向かうと松山西口関門に至ります。

城門の内側は枡形になっており、江戸時代は高札場になっていました。

壁以外が黒く塗られていることから、黒門の通称で呼親しまれています。

福島高晴が宇陀松山城主だった時代の貴重な遺構で、国の史跡にも指定されています。

松山西口関門から宇陀川を渡った西岸に琴平神社・愛宕神社が祀られていました。

松山の町内にはこちら以外にもいくつかの愛宕社が祀られており、町屋が密集する町内で火除けの神として勧請されたものかと思います。

下町通り

松山西口関門から下町通りに戻る途中で見かけた消火器ボックス。

町の景観となじむデザインになっていますね。

春日神社参道へと続く大手道と下町通りの交差点に江戸時代の道標が残っていました。

東 春(す)ぐ 京 大坂 者せ(はせ) 者い原(はいばら)

西 右 大峯山上 春(す)ぐ い勢 道

南 左 者せ(はせ) 者い原(はいばら) 京 大坂

北 左 いせ道 吉光尼御塚

と、あります。ちなみに「すぐ」の意味は、現代語では「まっすぐ」になります。

ちなみに「吉光尼(きっこうに)」とは親鸞の母で、親鸞が35歳で流罪となった時に世を儚み、侍女の郷里である室生向淵に3年間隠れた後、剃髪して尼になり、その後松山から数キロ北にある榛原上井足へ移って亡くなったと伝わり、今も同地に吉光尼の墓と伝わる塚が残っています。

上町通りの西側を並走する下町通りにも、古くからの町屋がたくさん残っています。

こちらは旧福田医院で、町屋の並ぶ松山にあっては珍しい洋風の外観を持つ建築。

1925(大正14)年頃に建てられ、1927(昭和2)年から1981(昭和56)年頃まで、内科・小児科医院として使われました。

1階と2階の間にある壁飾りがおしゃれな建物です。

こちらは幕末から昭和初期にかけ「糀甚」の屋号で造酒屋だった町屋。

向って右側の6室は江戸後期の建築で、左3室は明治の中頃に増設されたもので、2階の中ほどに袖卯建がある珍しい町屋になっています。

道の駅・宇陀路大宇陀

国道166号線と370号線の三叉路にある道の駅・宇陀路大宇陀は、松山散策の拠点としても是非とも利用したい場所です。

国道370号線の東側にある第二駐車場は広いので、松山散策、宇陀松山城へ登城の際には駐車場として利用できます。

散策の後には、道の駅で販売されている名物のブルーベリーのソフトクリーム(写真はバニラとのミックス)をいただきました。

無料の足湯が併設されているので、足湯につかりながらソフトクリームをいただくと、疲れも一気に吹き飛びました!

関連情報

■宇陀松山城跡

郡山城、高取城と並ぶ、奈良県内に3つしか作られなかった近世城郭の遺構です。

県内では唯一破却された近世城郭で、崩された石垣など破却の跡が生々しく残る他、豊臣政権の東の拠点にふさわしい、雄大な縄張りを残された石垣とともに感じられる城跡なので、宇陀松山を訪れた際は重伝建地区の散策と併せて必ず訪れてほしいスポットです。

■宇陀松山と並び奈良県内で重要伝統的建造物群保存地区に指定された、今井町、五條新町の紹介記事です。