皆さんこんにちは。

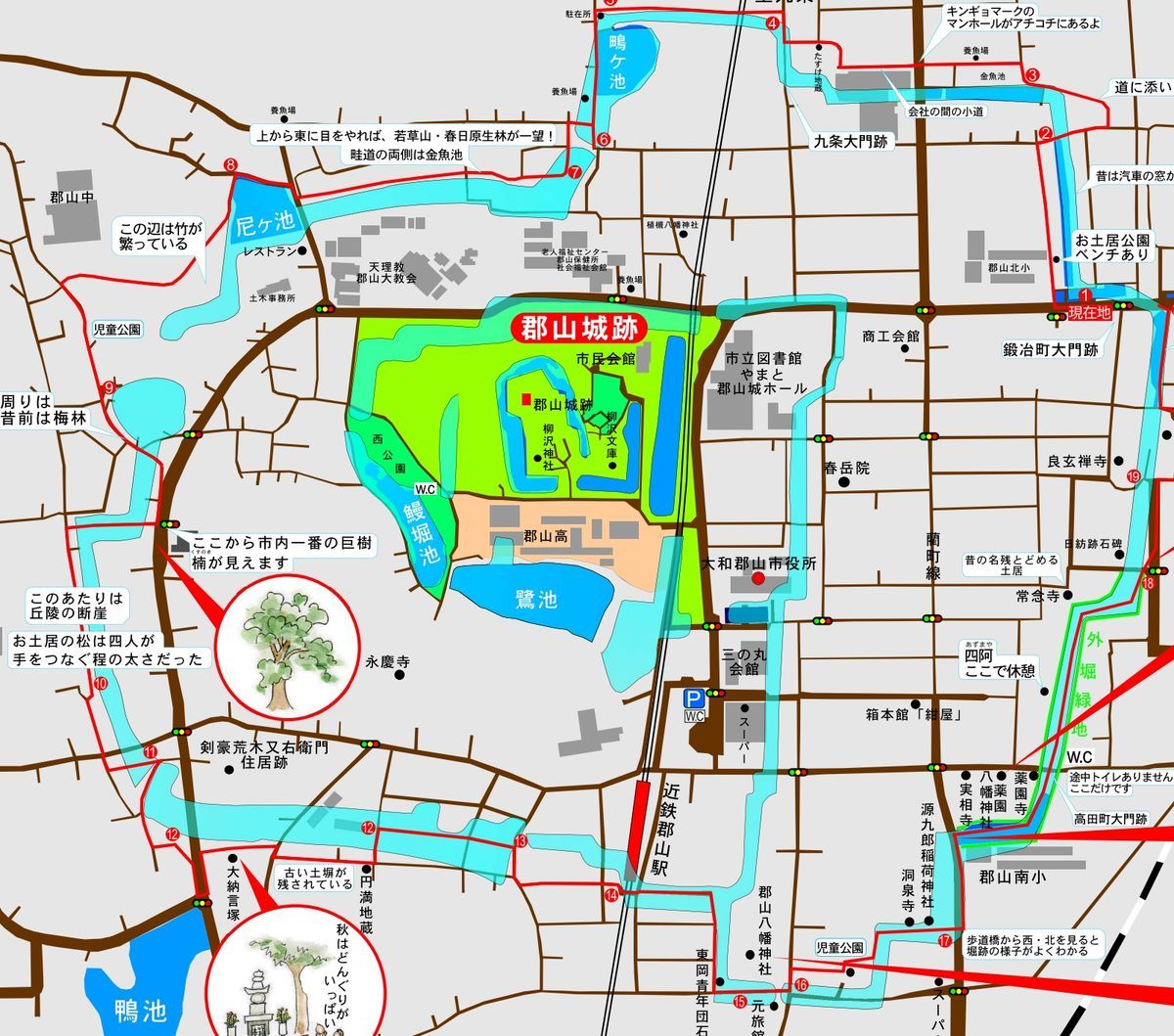

大和郡山市街をぐるりと約5.5Kmにわたって取り囲む、外堀の遺構を巡る第3回です。

前回は外堀西側をご紹介しました。

今回は、中心市街地にも近い南側のエリアを巡ります。

箕山裏池~高塚池

大納言塚から東に抜け、引き続き箕山裏池になります。現在の田北病院南側にありました。

かつての堀端の南側が細い道路となっています。

田北病院の東側に、箕山裏池の東端を示す石碑があります。

田北病院に隣接する看護学校前の道が高塚池跡になります。

幅が21間(約37m)の堀だったと言いますから、ため池を除いて郡山城外堀の中でも最大級の堀でした。

今ではすっかり住宅が立ち並び、往時の姿をしのばせるものはほとんどありません。

看護学校の東側道路を南側に臨むと、南側に向かって上り坂になっていて、手前が低くなっていることがわかります。地形に残る巨大な堀の記憶ですね。

かつての高塚池跡付近の道路を東へ進みます。

この辺りは最近高層のマンションが非常に増えてきているエリアになっています。

高塚池跡の道路の突き当たりに箕山辻番所の跡を示す石碑がありました。

かつて郡山の町境に10か所あったといわれる辻番所の一つになります。

矢田筋裏池

高塚池の東側は一段かなり低くなっていて、ここから矢田筋裏池が東に向かって続いていました。

実際の堀は、箕山辻番所跡の東側にあたるマンションが立ち並ぶエリアから、近鉄郡山駅の南側を抜け、東へ伸びていました。

近鉄郡山駅の南端なる踏切の前で道路が屈曲していますが、堀の形もこのあたりで屈曲していたようです。

踏切の手前に矢田筋裏池跡の石碑が立っています。

踏切を越え、堀から北側を臨みます。

かつては郡山銀座商店街と呼ばれた賑やかな通りでしたが、現在昼間は特に閑散としています。

夜は居酒屋などの明かりが灯っています。最近お洒落なバーなどもできているみたいです。

1989(平成元)年に完全に姿を消すことになる旧東岡遊郭への、アプローチとなっていた通りでした。遊客の流れが途絶えたことで、一時は本当に廃れてしまいましたが、旧遊郭跡の宅地化が進み、駅と住宅街を結ぶ通りとして、新たな発展を期待したいところです。

堀の跡になる細い通りを東に進みます。この通りの先で、現在の市役所前から南に延びる中堀と合流します。

八幡堀池~東岡町

矢田筋裏池跡を東に進むと、突き当りに一見竹やぶか雑木林のような場所が見えてきます。

実はこれ、外堀を構成する八幡堀池の土塁の遺構です。

土居の内側に回ってきました。だいたい3~4mくらいあるでしょうか。結構高い土塁です。

中心市街地の中にあって、良好な形で土塁が残る貴重な場所です。

八幡堀池はこの土塁に沿って、南へと延びます。

かつて外堀の内側は、このような土塁で囲まれ、郡山城の外郭をがっちりと守っていました。

現在かつての八幡堀池は水路となっています。

堀跡を南に進むと皇紀2600年(1940(昭和15)年)を記念して建立された東岡青年団建立の石碑があります。

この石碑のあたりで、八幡堀池は東へ屈曲します。

ちなみにこの通りを南へ直進すると、かつての東岡遊郭の跡地になります。

少し、寄り道して旧東岡遊郭の一角を訪れます。

この地域の旧遊郭建築は、洞泉寺とは対照的に保存の対象とされることもなく、遠くない未来にすべて消え去ると予想されます。

洞泉寺と東岡町についての詳細に興味がある方は、下記の過去記事をぜひご参照ください。

全国的にも珍しい三階建ての遊郭建築が、2022年1月現在も数件残っています。

さて、外堀に戻り、かつての堀跡である道路を東へ向かいます。

堀東端の交差点に八幡堀池跡の石碑が立っています。

大門~郡山八幡神社

八幡堀池の石碑がある交差点には「大門湯」という銭湯があります。

この銭湯の名が示す通り、かつてここには京都伏見の惣門を移築したと伝わる柳町大門が設置されていました。

この地は南大和へ続く下街道と大阪と奈良をつなぐ竜田越奈良街道が分岐する中世以来の交通の要衝であり、郡山の南の玄関口だったのです。

大門をくぐってすぐの場所に郡山八幡神社が鎮座しています。

東大寺の大仏鋳造が完成した749(天平勝宝元)年に、大仏の守護神として宇佐八幡が勧請された神社で、奈良県下の宇佐八幡宮系の宮では最古の社となります。

元々柳郷にあったため、祭神は柳八幡大菩薩、社名も柳八幡宮と通称され、秀長の時代に現在の地に移りました。

郡山の町のメインストリートともいえる柳町の「柳」は、この神社の名がその由来となっています。

こちらが社殿です。社殿の裏が藪となっていますが、実はこちらも八幡堀池の土塁で、その高さを実感できるスポットになっています。

拝殿に野球のグローブが積まれています。こちらの神社、野球上達を祈願するグローブの神社としても活動されています。

奈良県はかつて、国内生産量の90%を占めた野球用グローブの一大生産地でした。最近では国内流通のグローブのほとんどが、海外生産のものになりましたが、現在も奈良県は日本一の生産量を誇ります。

そういえば私の祖母も、町内のグローブ工場で働いていたなと、こちらの神社を訪れてふと思い出しました。

そのような縁もあってか、「グラブ神社」として多くのグローブが奉納され、奉納されたグローブはカリブ諸国の子どもたちへ送られ、野球の振興に寄与する活動をされています。

武運の神である八幡神のご利益をぜひ野球で!とはよいアイデアですね。

伝統ある古社ですが、常に現代的な信仰の在り方を考えておられるとても良い取り組みだと思いました。

洞泉寺裏池

柳町大門の東側から広大な洞泉寺境内の南側にまたがり、洞泉寺裏池がありました。

洞泉寺裏池に向かう途中、本格的な石窯ピザを楽しめるサンプーペーがあります。

郡山の町を散策する際のランチによく利用しています。チーズがおいしいので、マルゲリータが個人的にはおすすめです。

さて、洞泉寺方向に路地を東に進みます。

洞泉寺といえば、東岡町と並ぶかつての花街。ハート形の猪目窓がチャームポイントの町屋物語館が見えてきました。

内部を自由に見学できる全国的にも珍しい遊郭建築です。

詳細にご興味のある方は、ぜひ過去記事もご参照ください。

毎年2月の末から3月にかけて大和郡山で催される「大和な雛まつり」でもメイン会場のひとつになっているスポットになります。

洞泉寺界隈も旧遊郭の建築群の取り壊しが近年加速しており、かつての花街の面影は残念ながら消えつつあります。

京都の五条楽園などでは、遊郭建築の空き家をカフェにリノベーションして活用されたりしているようですが、そういった取り組むがないとなかなか残らないかなと思います。

カフェなどにするにしても、街の中に人通りを呼び込むような取り組みが必要ですね。

町名のもとになっている洞泉寺の本堂です。本尊は快慶作と伝わる鎌倉時代の阿弥陀如来像です。ちなみに見学には事前に予約が必要です。

洞泉寺の南東にある駐車場に、外堀の土塁が残っています。

郡山南幼稚園西側の歩道橋から見下ろすと、洞泉寺裏池が一望できます。

土塁の一部が残っているのがわかります。

藺町(いのまち・・難読地名ですね:汗)線越しに外堀緑地公園の南門が見えていました。

さて、外堀の南側を今回ご紹介しました。

ゆっくり歩いて40分ほどかかるでしょうか。

市街中心地ということもあり、今はすっかり宅地化されて、こんなところに堀があったのかと意外な場所も多く、市内観光ではポピュラーな場所から、少しディープなスポットまで、変化に富んだ地域かと思います。

駅からも近いので、次回の外堀東側と合わせて市内散策のコースとしてもおすすめです。

いよいよ次回は、最後の外堀東側のご紹介になります。

長丁場恐れ入りますが、引き続きお付き合いいただければと思います。

次回はこちらです。