皆さんこんにちは。

奈良盆地の中央部に位置する奈良県川西町の中心地は、近鉄橿原線の結崎駅周辺から西に広がる結崎の町です。

この結崎一帯は、環濠集落が非常に密集している地域で、古くからの集落は全て環濠を備えていたと見られます。

川西町役場を中心とする500m四方だけでも井戸、辻、市場、中村の4集落のうち、市場を除く3つの集落に環濠が残り、寺川を西に越えると梅戸、唐戸、太子道(筋違道)沿いに南下して三宅町へ入ると屏風、伴堂と続き、周囲2kmの徒歩圏内にここまで環濠集落が集中している地域は、環濠集落大国の奈良県内といえどもここだけではないでしょうか。

今回、次回と結崎環濠と通称される川西町役場周辺の4つの集落を紹介します。

結崎環濠とは

場所はこちらで近鉄結崎駅から西へ1kmほどの位置にあります。

結崎は古くは「夕崎」とも呼ばれ、その名は鎌倉時代の史料にも現れる長い歴史を持つ地域で、能楽の大成者・観阿弥清次が拠点として活動したことでとくに有名ですね。

中世は結崎荘と呼ばれ、法隆寺領、次いで興福寺領となりますが、1482(文明14)年、応仁の乱後の畠山氏の内訌で十市氏、箸尾氏が結崎に陣を置いて、越智氏、古市氏方と合戦に及んだり、1568(永禄11)年には筒井順慶と松永久秀の抗争に巻き込まれ、松永方によって放火されるなど、戦国動乱に巻き込まれます。

17世紀初頭には「結崎之枝郷」として井戸村、辻村、市場村、中村、梅戸村の5村に分かれ、それぞれ環濠を備えていたとみられます。

1615(元和元)年になると、結崎は郡山藩領となり、明治までその支配が続きました。

さて、一般に結崎環濠と呼ばれるのは、井戸、辻、中村の3つの環濠を指します。

市場も環濠で囲まれていましたが、おそらく中村環濠と一体化していると認識されているのではないかと思います。

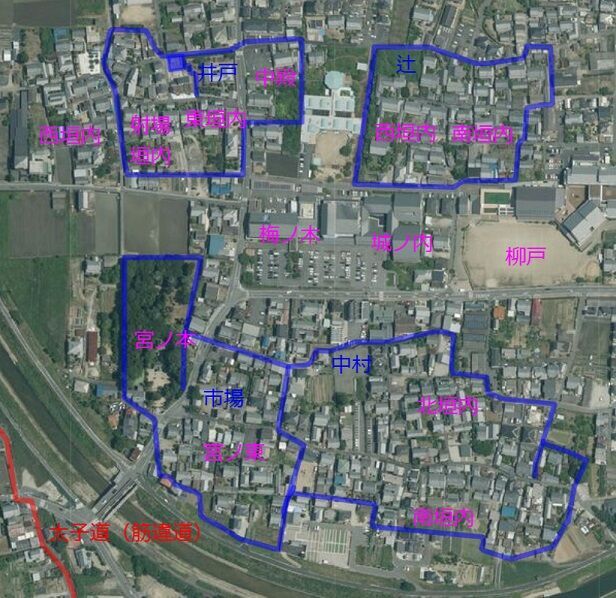

下図は、環濠と小字名を現在の航空写真に記入したもの。

現在環濠が残っていない箇所については、小字名と実際現地を歩いて確認した水路や地形から推定して記入しています。

現在町役場や多目的ホール、結崎小学校のあるエリアは、もともと湿田でした。

4つの集落のうち、井戸、辻に関しては中世の領主居館をルーツとして、市場、中村は惣村がルーツと、それぞれ異なるバックボーンを持ちます。

今回は井戸環濠と辻環濠を巡っていきます。

井戸環濠

井戸環濠は、中世の武家居館とその周囲を囲んだ環濠がベースとなった環濠集落です。

井戸は戦国時代に筒井氏の一族として活躍した井戸氏の本貫地でした。

井戸氏は大和国における戦国騒乱の始まりとされる大和永享の乱の発端を作るなど、大和国の戦国史では度々表舞台に出てくる一族で、応仁の乱前後の室町時代中頃までには、本貫地の井戸を離れて現在の天理市石上町付近に拠点を移し、子孫は江戸幕府旗本として活躍。幕末の当主・井戸覚弘は米国使節応接掛の一人で、ペリーとの開国交渉に臨みました。

環濠のベースがいつごろ築造されたかは定かではありませんが、江戸時代以降、環濠内の大半は郡山藩の大庄屋を務めた一族の屋敷地となっていたようで、濠跡もそのご子孫の宅地に沿って現存しています。

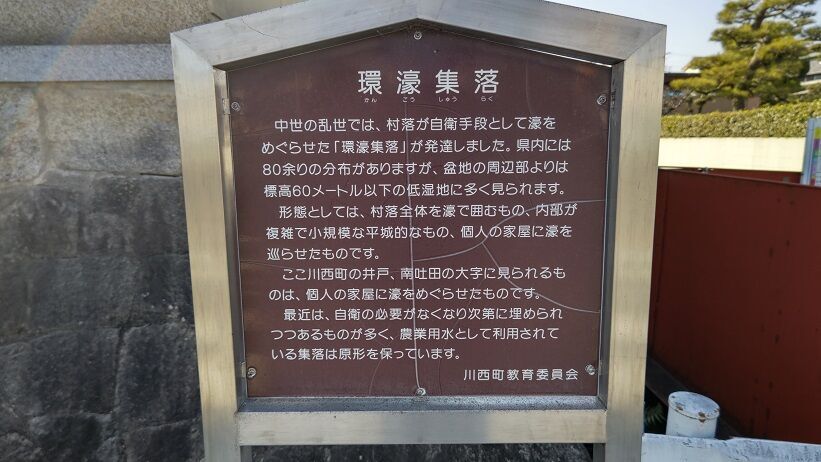

現存する濠跡の前に環濠集落の案内看板が立っています。

こちらが現存する濠で、石垣が見事です。

お城の石垣と言っても過言でないほど見事な扇の勾配で、かつて蔵が立っていた北西隅の石垣が突き出して2つ折れており、まるで横矢掛りの石垣のようになっているのが、ますますお城感を醸し出します。

これは軍事上の必要ではなく、濠に面して建てられていた蔵から直接濠の舟入へお米などを出し入れしやすいようにしたものと思われます。

年貢米等の農産品は大阪まで寺川、大和川の水運を利用して運ばれていたので、いったん蔵に納められた物資は、濠から直接寺川付近の土手まで水路を通じて運ばれていたのでしょう。

ちなみに、2018年頃までは西側に舟入の池も残っていましたが、宅地化されて消失しました。

集落内は例によって車の通れない細い道路で、見通しのきかない道筋は環濠集落ではお馴染みの光景です。

また、集落内の大音寺の隣に大神宮の常夜灯が残されていました。

奈良の古い集落では本当によく見かけますが、江戸時代の伊勢参り熱の高さを今に伝えています。

井戸児童館前に集落西の出入口があります。

元は引橋だったのかもしれないですね。

集落西側は、糸井神社付近まで通じる用水路が濠代わりになっています。

広い水路で、かつては物を運ぶのにも活用されていたかもしれないですね。

南側堀跡と見られる細い路地。

今は側溝だけになっています。

辻環濠

辻環濠も井戸と同様、中世の領主居館を囲んだ環濠をルーツとする環濠集落です。

地図を見ると、東西南北を一直線に抜ける道が全くない、典型的な中世環濠の道筋になっています。

環濠が奇麗に残っている場所は、川西幼稚園の東側遊歩道に沿って南北に残っています。

石垣は一部古いものもあり、江戸時代以前のものも残っているようです。

北西隅は広くなっていて、舟入があったのかもしれません。

環濠北側の濠跡の道沿いを東に向かうと、集落の北の出入り口が見えてきました。

こちらの集落北側にも大神宮の常夜灯が立っていました。

江戸時代、結崎は非常におかげ参りが盛んで、4つの集落全てに大神宮の常夜灯があります。

濠跡の道は左にゆるくカーブしながら東に向かって続きます。

こちらは環濠東端の濠跡。

こちらも埋められて側溝になっていますね。

こちらは集落中央の広場。

奈良の環濠集落では一般的にみられる特徴的な空間になります。

それにしても辻環濠では、伝統的な古民家や蔵が集中して残っています。

路地裏の風景が絵になります。

集落南の出入り口。

枡形状の折れが見られ、防御を意識した造りになっています。

南側の環濠は水路になっており、出入口から西側の水路は蓋がされ暗渠化されていました。

次回は惣村型集落だった市場、中村をご紹介します。

参考文献

『角川日本地名大辞典 29 (奈良県)』 「角川日本地名大辞典」編纂委員会 編纂