皆さんこんにちは。

さて、この記事の公開日、11月4日は1887(明治20)年に奈良県が「再設置」された日です。

実は「奈良県」、1876(明治9)年から1887年までの11年間、消滅していた時期があったことをご存じでしょうか。

いったん消滅した奈良県は、大和地域選出の大阪府議会議員たちが中心となった奈良県再設置運動により復活するわけですが、その中核メンバーの一人に今村勤三という人物がいました。

この今村勤三という人物、正直なところ、出生地の安堵町以外では奈良県民でも今ではあまり知る人も少ない方ではないかもしれません。

以前から安堵町内の上掲ストリートビューの場所を自動車で通るたび、筆者が気になっていた人物でもあり、この機会に調べてみると大変興味深い事績を残した人物だと知りました。

今では奈良県民でもその経緯を知ることが少ないと思われる奈良県再設置運動とそれにかかわった人々を掘り起こし、ご紹介したいと思います。

奈良県消滅

1868(慶応4/明治元)年に「奈良県」が設置され、1871(明治4)年に、旧大和国全域が統合されて改めて「奈良県」が設置されます。

しかし、明治政府は大幅な府県の統廃合を進める方針を打ち立て、1876年に奈良県は、堺県に編入され、いったん姿を消すことになりました。

そして、その堺県も1881(明治14)年に大阪府に統合され、現在の奈良県域は大阪府の大和地域となります。

この大阪府統合は、改修が必要な河川、港湾を多く抱える大阪府の苦しい財政負担の改善を図るためのものでした。

神戸の発展を企図して、播但地域を兵庫県に編入するなど、政府が重点的に発展させたい都市を振興するため、地方財政の「効率化」から地域性など度外視した地方の大幅な再編を行っていた時期で、奈良県域もこの潮流に完全に飲み込まれてしまったといえます。

さて、大阪府に統合された大和地域の発展は大幅に阻害されることになりました。

現在の大阪府域である摂河泉地域には、河川や港湾の改修・整備、産業振興のため積極的に府税が投入されたのに対し、大和地域は重い税負担に比して道路の整備、改修がほとんど進みませんでした。

大阪府議会で大和地域選出の府議たちは、このような大和地域の実情と改善を訴えますが、議会多数派である大阪市域や摂河泉選出の議員たちからは無視されます。

当時、鉄道もなく、大和地域から大阪に出るのは大変な時代でもあったため、「師範学校は大阪に一つ」にしようという議案が出た際、大和地域の議員たちは、せめて十津川の学校だけは遠隔地ということもあり残してほしいと訴えますが、地理を解さぬ摂河泉地域の議員からは「府下に師範学校は一つで充分」という意見が出る始末。

そのほか、老朽化の激しい郡役所庁舎の改修などでも、大和地域の庁舎と摂河泉地域の庁舎で予算の配分を行う際、摂河泉地域の方を優遇する意見が多数を占めるなど、あからさまに大和地域は冷遇されました。

このような状況に大和地域選出の府議たちの中に、大和地域の発展のためには奈良県の再設置が不可欠という考えが芽生えます。

税金の配分の不公平を抜本的に是正し、大和地域の税金を大和地域のために使うには、大阪から独立して奈良県を再設置するしかないという訳です。

この当時、地域の実情を無視した府県統廃合への批判が全国的に起こり、奈良県同様に一度消滅した徳島、鳥取、富山、佐賀、宮崎などが分県、再設置に成功していたことも、後押ししたことでしょう。

大阪府に統合されてから半年後には、奈良県再設置に向けて、田原本に大和地域15郡の有志達が集まり、請願手続調査委員を選出。

ここに奈良県再設置運動が本格的に始動することになるのです。

この運動の中心メンバーが、大阪府議会議長でもあった恒岡直史、府議の中山平八郎、そして同じく府議の今村勤三といった大和地域選出の府議会議員の面々でした。

今村勤三と奈良県再設置運動

さて、ここで今村勤三という人物がどういう人物なのかをご紹介しましょう。

勤三は、1852(嘉永5)年、東安堵(現奈良県安堵町)で代々庄屋役を勤める今村家に生まれました。

叔父に中宮寺の侍医で国学者、勤皇家として知られ、天誅組メンバーにも影響を与えて支援を行った今村文吾がいます。

天誅組に関しては、評価の是非がいろいろと別れると思いますが、勤三が11歳の時に起こった、大和を揺るがすこの大事件に身近な人物がかかわっていたことは、勤三のその後の人格形成に大きな影響を与えたと考えられます。

20歳で父と死別し、その跡を継いで東安堵村の庄屋役となると、郡役所書記や官業博覧会事務官等、官吏として地方行政に携わり、1881(明治14)年に平群郡から大阪府議に出馬して当選。本格的に政界へ進出します。

大阪府会で勤三が直面したのは、先述のとおり摂河泉地域に比べてあまりに不公平な扱いを受ける大和地域の実情でした。

この実情を改善するには、大阪府から大和地域を独立させ、奈良県再設置が必要と考えた勤三は、同じ考えを持つ大和地域選出の府議会議員らとともに奈良県再設置運動に乗り出します。

運動の主要メンバーとなった勤三は、他の主要メンバー同様、東京への出張費用をはじめとした莫大な運動資金を負担しつつ、幾度も東京の内務省や、元老たちに奈良県再設置の請願を行います。

しかし、請願は困難を極め、1882(明治15)年に初めて内務省に提出した請願書はあえなく却下。

富国強兵を急務とする中、分県再設置など後回しとすべきというのが却下の理由でした。

1県増えるということは、その分地方に配分する税が増えるため、当時の国としては受け入れられないことだったのでしょう。

この時、長期にわたって東京に滞在して運動していた勤三は、同志の恒岡に手紙で、明治政府内に有力な大和出身者がいないことを残念に思うとともに、再設置後の県庁所在地をどこにするのか、早急に運動内での意思を統一する必要があると述べています。

奈良県再設置運動の内部では再設置後の県庁を奈良に置くか、中和地方の今井町(現奈良県橿原市)に置くかで運動内部でも対立がありました。

第一次奈良県の時代から、奈良盆地北辺の奈良より、奈良盆地中央に位置する今井町に県庁を移すべきという意見はあり、これが再設置運動が始まると再び意見対立を起こしたのです。

この対立は根深く、運動が分裂しかねないほど、緊張感のあるものだったようです。

ちなみに、橿原市への県庁移転論は現在にいたるも存在しているようで、2018年に奈良県議会でも、橿原市に県庁を移すべきという議案が賛成多数を集めています。

太政官、元老院への請願と続く却下

内務省に却下されたため、翌1883(明治16)年、今度は太政官に請願を行うよう方針を改め、勤三らは準備を進めます。

同年5月に富山、佐賀、宮崎の分県が成功しており、奈良県再設置の運動にも励みとなったことでしょう。

同年7月、勤三は同志たちとともに再び上京して請願活動を行います。

しかし、政府の有力者とは面会すらかなわない日々が続き、8月からは勤三一人が東京に残って活動を継続します。

内務卿の山田顕義には6度面会を試みたものの果たせず、山形有朋には7度目で面会を果たして、ようやく陳情を行う機会を得ました。

当時の政府内有力者は奈良の実情に疎く、関心もなかったことから、勤三の陳情にも非常に冷淡であったことがうかがえます。

そんな、八方ふさがりの勤三に唯一といっていいほど親身に接したのが、かつて奈良県令を勤めたこともある税所篤でした。

税所は、大和出身の中央官吏に相談した方がよいなど、具体的なアドバイスを送って今村を励まします。

話を聞いてもらうことすら困難な中央政府への陳情が続く中、税所との出会いは勤三にとって地獄に仏の僥倖でした。

同年9月、ようやく太政官から呼び出しがかかり、期待に胸膨らませて勤三は出頭します。

しかし請願の結果は却下。

理由は、本件は建白であるから、元老院に差し出すべきものであり、太政官は管轄外であるから却下するというものでした。

まさにお役所の得意技、「たらいまわし」にあったのです。

ひどい扱いですが、こうなってはやむをえません。

勤三はめげずに大和の同志たち諮って、ただちに元老院への建白書作成にかかり、同年10月には大和でつくられた建白書が東京の勤三に送られ、勤三は元老院に出頭して、元老院議長、佐野常民宛の建白書を提出します。

提出後、建白が容易に進まないことを悟った勤三は、態勢の立て直しが必要とも感じたのか、10月末に数か月ぶりに大和へ帰郷しました。

その後、元老院からは何の音沙汰もなく、年は明けて1884(明治17)年を迎えました。

同年1月、郡山柳町(奈良県大和郡山市)に勤三ら運動の同志たちがあつまり、勤三は幹事総代に選ばれます。

同年5月に再度の建白書を元老院に提出。

しかし、この建白書も実ることはなく、1881年から3年にわたる運動は経済的にも有志達を追い詰めていきます。

運動から脱落する人々も出始め、運動は沈滞期を迎えることとなりました。

奈良県再設置

この状況が一転したのは1885(明治18)年でした。

この年、近畿地方は7月に台風による水害で大きな被害を受けますが、大阪府内大和地域の復興がやはり後回しにされたことで、奈良県再設置運動が再燃します。

翌1886(明治19)年、三度、勤三らは建白書を提出。

しかし、またもや建白は実りません。

運動開始から6年目となる1887(明治20)年。

この年、全国測量が行われ、地租のベースとなる地価修正が行われました。

この地価修正で大阪府の摂河泉地域は5%程度地価が引き下げられて地租が軽減されたのに対し、同じ大阪府管内にありながら、大和地域だけが地価修正が行われず、地租の減免も受けられない事態となりました。

再び奈良県再設置運動は分県とならんで、大和地域の地価修正を求めて中央政府へ働きかけます。

これが奈良県独立の最後の機会という想いがあったのかもしれません。

今回は内務大臣、山形有朋の支持の取り付けに成功したこともあり、地価修正は見送りになったものの、ついに内閣総理大臣、伊藤博文から奈良県再設置の内諾を得ることに成功しました。

そして同年11月4日、ついに以下の勅令により奈良県再設置が決定されたのです。

朕奈良県設置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御 名 御 璽

明治二十年十一月四日

内閣総理大臣 伯爵伊藤博文

内 務 大 臣 伯爵山県有朋

勅令第五十号

奈良県ヲ置ク

県庁位置 大和国添上郡奈良

管轄 大和国一円

苦節6年、多くの人々の努力により、こうして奈良県は再設置されました。

再設置された奈良県の初代知事には、再設置運動に度々助力してくれた税所篤が就任することになります。

その後の今村勤三

宿願かなって奈良県の再設置を成し遂げた謹三。

その後の今村勤三について少しご紹介したいと思います。

勤三は、再設置後の奈良県議会の初代議長を務めたのち、1890(明治23)年の第一回衆議院議員選挙に出馬し、国会議員を2期務めました。

また、実業の世界でも活躍し、1888(明治21)年には奈良県で最初の日刊紙である「養徳(やまと)新聞」を創刊したほか、郡山紡績の社長や、現在のJR奈良線、桜井線の奈良~桜井間を敷設した奈良鉄道の社長を務めるなど、奈良県の産業振興に多大な貢献をします。

政治、経済ととてもパワフルに活躍された方だったことがわかりますね。

まさに近代奈良県史の最重要人物の一人であったといえるでしょう。

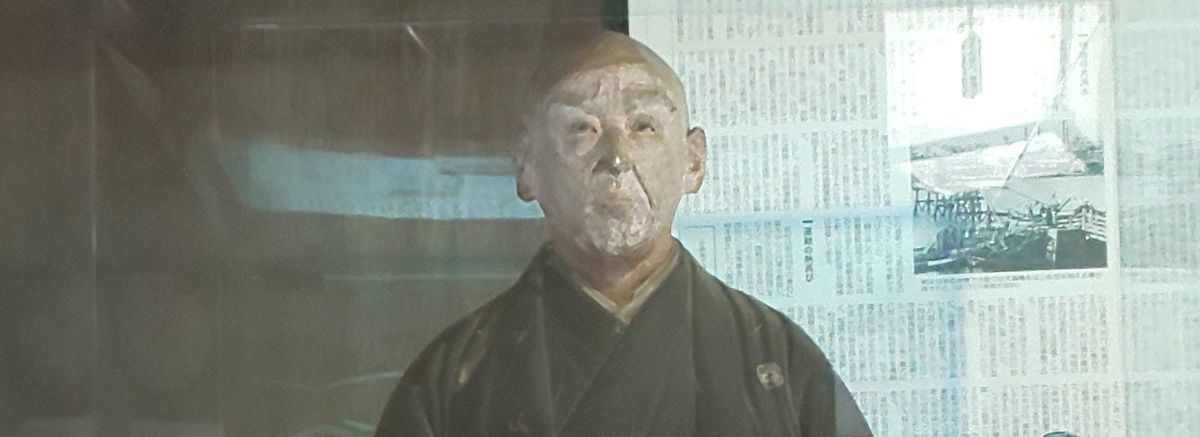

現在彼の生家は安堵町歴史民俗資料館として公開されています。

場所はこちらです。

開館時間:9:00~17:00

休館日:火曜日、年末年始(12/27~1/5)

観覧料:大人200円、大学生・高校生100円、中、小学生50円

駐車場:あり

今村家関連の史料や安堵町の歴史民俗資料、天理経便鉄道の展示など、盛りだくさんの資料館でおすすめです。

歴史の教科書などで、奈良県がいったん消滅した後、再設置されたことは知っていましたが、再設置にこれほどの苦難があったということは、今回調べるまで全く知りませんでした。

うずもれた歴史といってもよいかもしれません。

奈良県は関西広域連合にも長らく加入せず、参加後も観光と防災以外の面では、広域連合と距離をとる姿勢を取ってきました。

2023年に維新の会の山下真知事が誕生して、関西広域連合への全面的参加を表明しましたが、関西広域連合への参加に慎重な意見が県内に存在するのは、大阪府時代に辛酸をなめた記憶が大きく影響しているのだろうと感じます。

筆者は関西広域連合への参加は基本的に賛成なのですが、奈良県の過去の歴史を鑑みて、奈良県の利益を最大化することを第一優先する形で広域連合内の取り組みに参加してくれることを願います。

<参考文献>

![大和維新 [ 植松 三十里 ] 大和維新 [ 植松 三十里 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0818/9784103520818.jpg?_ex=128x128)

- 価格: 1760 円

- 楽天で詳細を見る