皆さんこんにちは。

松倉重政という武将をご存知でしょうか。

安土桃山時代から江戸初期にかけて活躍した武将で、一般には肥前島原で苛烈なキリシタン弾圧と圧政を敷いて、江戸時代最大の反乱である島原の乱の原因を作った人物として知られています。

歴史小説の大家である司馬遼太郎にも「日本史の中で松倉重政という人物ほど忌むべき存在はすくない。」(街道をゆく17島原・天草諸道)と言わしめた、日本史上最悪の暴君の一人というのが、重政の一般的な評価でしょう。

しかし、この重政を名君と慕う町があります。

その町とは、重要伝統的建造物群保存地区として知られる奈良県五條市の五條新町で、重政は町の礎を築き、善政を敷いた名君として現在も顕彰されています。

多くの伝統建築が建ち並ぶ五條新町の町は、散策スポットとしても非常に人気のあるエリアですが、今回は松倉重政の事跡と、彼が築城した二見城跡を中心にご紹介します。

松倉重政とは

まず、松倉重政という武将について、簡単にご紹介しましょう。

重政は、大和国の戦国大名筒井順慶の重臣、松倉右近こと、松倉重信の嫡男として1574(天正2)年に生まれました。

松倉氏は現在の奈良県大和郡山市横田町付近の小領主でしたが、早くから筒井氏の被官となっていたと考えられる一族です。

順慶からの信任もあつかったようで、順慶が大和国内最大の反筒井勢力である越智氏を滅亡に追い込んだ後、その本拠地で南和の要地であった高市郡越智の地を重信に与え、重臣で最大級の禄を与えて取り立てました。

順慶死後、筒井氏が伊賀転封になると、重政は父とともにいったん伊賀に移り、ここでも要地である名張に入りますが、父重信の死後、筒井氏内部の混乱があったようで、島左近が筒井氏を出奔したのと同時期に筒井氏の元を離れ、豊臣家直臣となって大和国へ再び戻りました。

当時筒井氏では重臣の中坊飛騨守が専横を振るっており、混乱する筒井家中でくすぶっているより、豊臣直臣となった方が先々明るいと判断したのでしょう。

このあたり、重政の上昇志向の高さが感じられる行動ですね。

ちなみに豊臣直臣となった当時、すでに五條付近に領地を得ていたようですが詳しことはよくわかりません。

1600(慶長5)年の関ヶ原の戦いでは、大和国人たちの多くが西軍につく中、重政は単身東軍に身を投じて徳川家康に認められ、1608(慶長13)年に五條・須恵に1万石の領地を与えられ、ついに大名となります。

重政は本拠として二見村に城を築きましたが、中世以来の町場である五條と、城地の距離が少し離れていました。

そこで、城地である二見と五條の間に紀州街道を通し、街道沿いに新町を新たな町として造成して五條の町と接続、城下町を形成します。

さらに「諸役免許(税の免除)」を行うことで商人を呼び寄せ、大きく町を発展させたのです。

いつの時代も税制優遇が商業振興策の基本ですね。

この城下町が現在の五條新町のルーツとなっているため、今でも松倉重政は町を興した恩人として、五條新町の人々から深く愛されています。

領民から慕われた名君、重政の運命が急転するのが、1615(慶長20)年に起こった大坂夏の陣でした。

大坂夏の陣の緒戦で、大坂方は大和郡山城を攻撃しますが、重政は二見から郡山へ救援に向かい、大坂方の撃退、追撃に成功します。

また、激戦となった道明寺の戦いでも後藤又兵衛の猛攻をしのぎ切って勝利に貢献するすると、戦後、郡山の救援や道明寺の戦いでの武功が認められ、肥前日野江4万3千石に大きく加増されて転封となりました。

筒井氏退去後、持ち前の上昇志向から主君のためにせっせと働き、町づくりでも手腕を振るって大きく飛躍した重政ですが、新領地ではこの上昇志向がついに暴走します。

さらなる立身出世を望んだのか、重政は分不相応に豪壮な天守を持つ島原城を築城し、江戸城の天下普請でも禄高に見合わない公儀普請役を請け負い、ひたすらに主君である将軍の歓心を得ようと努めました。

そのしわ寄せは重税となって領民へ重くのしかかります。

また、当初南蛮貿易の利得から領内のキリシタンを黙認していた重政ですが、幕府の禁教策が本格化すると1621(元和7)年にキリシタン弾圧を開始し、雲仙地獄で拷問・処刑を行うなど、当時のオランダやポルトガルの記録にも残るほどの苛烈な弾圧を実施します。

さらに幕府の覚えをよくしようと、重政はキリシタンの根拠地であるルソンの攻略を幕府へ申し出ました。海外に新たな領土を得ようと本気で考えていたのかもしれません。

驚くべきことに、時の将軍徳川家光や幕閣もこの提案に乗り気となり、重政はルソン遠征の準備を進めましたが、先遣隊出兵直前の1630(寛永7)年、小浜温泉で急死し、ルソン遠征は中止されたのです。

持ち前の上昇志向から出世を重ね、最後は外征を目論んだという意味では、「小さな秀吉」のような人生を歩んだと言ってよいでしょう。

重政のあとは嫡男の勝家が継ぎましたが、領内で父と変わらぬ圧政を敷いたため、ついに1637(寛永14)年に江戸時代最大の住民反乱である島原の乱が勃発。

乱が鎮圧された後、反乱発生の責任を問われて松倉家は取り潰しとなり、勝家は江戸を通じて唯一、斬首された大名となりました。

二見城跡

それでは二見城へ向かってみましょう。最寄り駅はJR和歌山線の大和二見駅です。

二見城跡に向かう途中、二見の町内に御霊神社がありました。こちらのご祭神は井上内親王です。

井上内親王は聖武天皇の皇女で光仁天皇の皇后でしたが、藤原氏との政争に巻き込まれて廃后となり、息子で廃太子となった他戸親王とともに大和国宇智郡(現奈良県五條市)へ流罪となって、失意のうちに没しました。

同日に死亡したということで、おそらく殺害されたと見られています。

その死後、京都では異変が続いたため、桓武天皇は井上内親王が没した宇智郡に800(延暦19)年、霊安寺を建立して慰霊に努め、同時に御霊神社を創建してその霊を祀りました。

1238(嘉禎4)年に御霊信仰の広まりから宇智郡内の各地に御霊神社が分祀され、本宮と合わせて23社の御霊神社が建ちました。こちらの社もその際に分祀されたものとのこと。

さて、いよいよ城跡に到着。残念ながら遺構はなく、二の丸跡の製材工場脇に案内板だけがあります。

場所はこちら。

吉野川沿いで川側は切り立った崖になっているので、城を築くのに非常に好立地な場所ですね。

屋根を備えた立派な案内板です。

案内板の縄張り図(和州二見城図)です。本丸と二の丸が吉野川の川沿いに南北に連なり、西側に外郭を備えた城郭でした。二の丸南西隅に櫓がありますね。

もともとこの地には、中世の在地領主である二見氏の居館が築かれていましたが、重政が領主として入府した際に、本格的な城郭として改修・拡張されました。

本丸は東西30間(約54.6m)、南北40間(72.8m)とあるので、重政が後に築く島原城に比べるとかなり小規模な城郭だったことがわかります。

しかし重政の石高が1万石あまりであることを考えれば、相当立派な城郭だったとも言えるでしょうか。

二見城は1608年に築かれましたが、1616年に重政が肥前転封になると、築城からわずか8年で廃城となりました。

非常に短い期間しか存在しなかったお城だったのです。

かつて本丸が置かれた地は、現在日蓮正宗の妙住寺の境内となっています。

こちらは二の丸跡の製材工場。堀跡は資材置き場になっていますね。二の丸は周りから少し高くなっています。

本丸北側の崖は、河岸段丘の崖となっており絶壁です。

城跡南東にある介護老人保健施設の駐車場前から城跡の二の丸方向をみると、現在住宅地になっていますが、かなり高くなっていることがわかります。

遺構はほぼ残っていませんが、地形からその縄張りが非常に想像しやすい城跡でした。

吉野川の河岸段丘を巧みに利用した要害だったとことが、周りを歩いてみてよくわかりました。

新町通り(神田橋以西)

二見の町から新町通りを目指します。

新町通り(紀州街道)の街並み。旧街道沿いの町屋が並ぶ姿が美しいです。文化財指定されていない建物も、非常に味がありますね。

新町通りを東に進むと、大和高田、大和郡山そして奈良へと続く下街道に通じます。

大和高田で下街道は横大路(伊勢街道)と交差し伊勢へ通じる道でもあり、五條新町は和歌山から奈良、京都、伊勢へと通じる街道の宿駅として栄えました。

こちらの山田旅館は明治中頃の建物で、1960年代頃までは材木商や、吉野川の水運で材木を運ぶ筏師の人々が頻繁に利用していたとのこと。今も現役のお宿です。

山田旅館の西側屋根には「五二館」という看板が見えます。

五條と二見の間にあることから、かつては創業者は「五二館」と名付けて、当初営業していたとのことです。

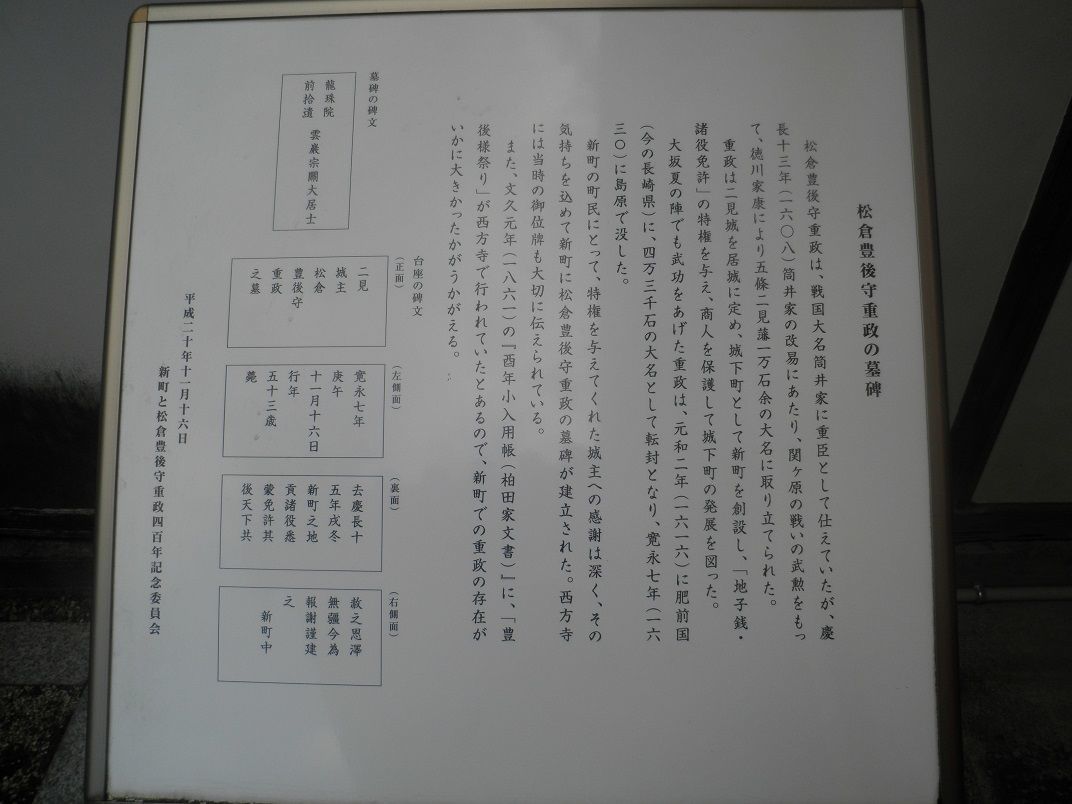

山田旅館の隣にある西方寺には、松倉重政の墓碑があります。

こちらが松倉重政の墓碑です。かの島原の地にも立派なお墓が残されているようです。

1616年に重政は肥前へ移りますが、五條と新町は一体となって紀州街道の宿駅として存続し、1630年に重政が世を去ると、町の発展のため租税免除してくれた恩人として顕彰され、こちらに墓碑が建てられたとのこと。

また位牌も西方寺に大切に伝えられています。

すでに領地替えとなった前の殿様のために墓碑を建立するとは、よほど敬愛されていたということでしょう。

墓碑の案内板です。

亡くなった直後だけでなく、幕末の1861(文久元)年にも「豊後様祭り」が西方寺で行われたと記録が残されており、江戸期を通じて町を興した人物として重政が敬愛され、大きな存在であり続けていたかがわかります。

それにしても、松倉重政ほど人物評価が二つの場所で大きく異なる人物も珍しいかと思いますが、肥前に転封となり、それまでの4倍の石高に加増されたことが、重政の上昇志向にさらに拍車をかけ、暴走してしまったのでしょう。

豊臣氏の滅亡跡、今後大きな戦争が起こる可能性はなく、将軍のために働いてさらなる加増を望むには、公儀普請で成績を残したり、幕府におもねった政策で目立つしかありません。

肥前に移ってからの重政の行動は、石高に見合わない普請役を請け負ったり、極端なキリシタン弾圧で幕府の目を引くことに終始しているように思えます。

また、石高に見合わぬ壮麗な天守を島原城を建設したことについては、九州各地で新領主が住民統治に躓くなか、地縁も血縁も相互の信頼感もない領民に、新しい領主の威厳を見せつけようとしたのでしょう。

さて、肥前では苛烈な暴君となった重政ですが、1点だけ現在にまで続く正の遺産をかの地に遺しているのが、ほかならぬ島原築城です。

当初本拠として割り当てられた肥前日野江の地は、中世以前の山城で近世城下町としての発展の目がなく、新たな本拠として島原の地に目を付けたのは、五條新町の建設でも輝いた重政の慧眼にほかなりませんでした。

重政による島原築城後、その城下町は島原半島の中心都市として発展し、今や島原城跡は町のシンボルであり、島原地方を代表する観光スポットとなっています。

島原城のホームページを見てみると、歴代城主の家紋が掲載されていますが、松倉氏の九曜紋もしっかり掲載されていて、島原城を築城しを町を興した点については評価されているようで、ちょっとだけほっとしました。

そう考えると、もし重政に対する大坂の陣後の恩賞が、五條二見に少しばかりの加増であったなら、大変な名君のまま、その名も家名も残したのかもしれないですね。

西方寺から西へ向かうと町屋のカフェがありましたので、少し休憩しました。

「町屋カフェゆるり」さんです。

お洒落な内装です。

ちょっと寒かったので、あたたかいパンプキンラテ(¥450)をいただきました。かぼちゃスープですね。

ゆるりさんから東を見ると、幻の鉄道として知られる五新線の高架跡が見えてきました。

次回は五條新町を中心に、改めてご紹介したいと思います。

リンク

奈良県内のその他の城跡スポットはこちらをご覧ください。